【これを読めば全てわかる!】圧倒的な高感度性能と全ての感度域で広いダイナミックレンジを実現!ミラーレス一眼『α7S3』総まとめレビュー

ミラーレス一眼”α7S3″に関する当店の記事をまとめたページになります。機能や実機の様子、実際に”α7S3″で撮影した店員による作例などをご覧いただけます。

■α7S3の機能まとめ

”α7S3”は2020年10月9日発売、最高ISO409600の高感度性能と15+ストップの広いダイナミックレンジ、高精細4K120p動画記録、精度と追従性を高めたAF性能など、撮影性能と機動性を追求した映像クリエイター向けフルサイズミラーレス一眼カメラです。

特長をざっと書き出すと以下の通りです。

- 新開発CMOSセンサーと刷新されたシステムがもたらす圧倒的な撮影性能

- 高速処理や高画質を実現する有効約1210万画素の新開発裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R」搭載

- 幅広い感度域と、15+ストップの高いダイナミックレンジを実現

- 従来比最大約8倍の高速処理が可能、将来を見据えた革新的な新アーキテクチャー採用

- 新開発イメージセンサーと画像処理エンジンの融合で、かつてない4K動画記録を実現

- 4Kでの最高120pのハイフレームレート動画記録

- α7Sシリーズ初、被写体をすばやく捉え、粘り強く追随するファストハイブリッドAF搭載

- リアルタイムに瞳を検出し続ける「リアルタイム瞳AF」に対応

- 手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正「アクティブモード」

- 最高10コマ/秒の高速連写性能

- 高圧縮効率ながら高画質のHEIFフォーマット対応

- カメラ単体で思い通りの表現が可能な「クリエイティブルック」

- α7Sシリーズ初となる像面位相差AFを搭載

- 撮影の自由度を高めるバリアングル液晶モニター

- クラス最高解像度の広視野、新開発高性能電子ファインダー

- 世界初CFexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロット

■ポイントとなる機能

■高速処理や高画質を実現、有効約1210万画素の新開発裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R」搭載

静止画、動画撮影における表現領域のさらなる拡大を目指し、ソニーが誇るイメージセンサー技術を結集。α7Sシリーズとしては初めてとなる、裏面照射型の有効約1210万画素35mmフルサイズCMOSセンサーを新開発し、α7Sシリーズの特長である高感度・低ノイズ・広ダイナミックレンジはそのままに、さらなる感度向上、2倍の読み出し速度を実現しています。

さらに、α7Sシリーズ初の像面位相差AFにも対応しました。

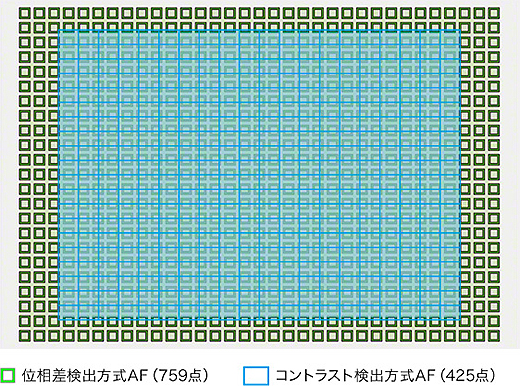

イメージセンサーの撮像画面のほぼ全域(約92%)に、α9 /α9 IIの693点よりさらに多い、759点の選択可能な位相差測距点を高密度に配置。従来の高感度性能に加えて、像面位相差AF時のフォーカスの安定性と精度向上を実現しています。

■従来比最大約8倍の高速処理が可能、将来を見据えた革新的な新アーキテクチャー採用

従来モデルでは、高性能画像処理エンジン「BIONZ X」とフロントエンドLSIが連携して処理していたAF、画像認識、画質調整、現像といったリアルタイム処理を、新画像処理エンジン「BIONZ XR」に集約することで、画像処理の遅延時間を短縮するとともに、動画・静止画処理能力を大幅に向上。

中・高感度域において、ノイズ低減による1段分の画質向上を実現しています。

■α7Sシリーズ初、被写体をすばやく捉え、粘り強く追随するファストハイブリッドAF搭載

位相差検出AFとコントラストAFを併用したファストハイブリッドAFを、α7Sシリーズとして初搭載。4K 120p記録を含む全動画記録モードで、浅い被写界深度でも動きの速い被写体に高精度かつなめらかに、ワイドなエリアでフォーカスを合わせ続けます。

加えて、リアルタイム処理に優れた新画像処理エンジンBIONZ XRにより、検出能力が従来比30%向上したリアルタイム瞳AF(人物)を用いれば、角度のある横顔や上向き、下向きの顔でも、高精度に自動的に瞳にフォーカスを合わせ続けられるため、撮影者は構図に集中できます。画面内の任意の場所にいる人物をAIを活用したリアルタイムトラッキングで追従し、瞳を認識すればリアルタイム瞳AFでの追従ができます。

■基本画質が向上し、「可視光+IRセンサー」の活用により被写体に最適なクリアな映像を実現

全ての感度域で低ノイズ性能を有し、滑らかな階調表現や細やかな質感、色再現性能などを実現したほか、新搭載の可視光+IRセンサーを活用し、蛍光灯やLEDなど色調整が難しい人工光源下でもより正確なホワイトバランスが得られるよう、AWB(オートホワイトバランス)性能も進化。

植物の緑や人物の肌など個々に最適な色再現性や質感表現と、撮影光源に左右されない色の安定化に加え、階調再現性も見直し、ポートレートの肌色再現やハイライトの粘り(ロールオフ)を大幅に改善し、さらに高感度時のノイズを抑制して解像感の高いクリアな映像を実現しています。

この「可視光+IRセンサー」は動画撮影でも活用でき、シーンに合わせてホワイトバランス設定を調整します。映像の色味はゆっくりとスムーズに変化するため、室内から屋外へ移動しながら記録するウェディングなどの撮影時に便利です。

裏面照射型構造に合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用。包含するAD変換処理の高速化により、従来比で約2倍速でのセンサーからのデータ読み出しを実現し、高速に動く被写体を撮影する際に起こりやすい動体歪み(ローリングシャッター現象)を静止画・動画撮影時において大幅に低減します。

4K撮影時は従来機『α7S II』比で約3倍、ローリングシャッター動体歪みを低減しており、素早いパン・チルト時やジンバルを用いた高速移動撮影時など、歪みなく正確に撮像することが可能です。

■幅広い感度域と、15+ストップの高いダイナミックレンジを実現

常用ISO感度は従来比で低感度側80から102400(静止画、動画共通。静止画拡張時40 – 409600、動画拡張時80 – 409600)へ拡大。加えて、15+ストップの広いダイナミックレンジを達成しています。それにより、明暗差の大きい環境でも豊かな階調の質感表現が可能になり、撮影後の編集の自由度を一層高めます。

従来のRAW、JPEGに加えて、ソニーのデジタルカメラとして初めて、静止画記録フォーマットHEIFに対応。階調が変化する空やポートレート撮影時の肌再現など、さまざまなシーンで10bitの豊かな階調表現を可能にします。

また、HEIFは進化した圧縮技術により、従来のJPEGと同等の画質を保ちつつ、約2倍の圧縮効率でファイルの保存が可能。ディスクスペースを節約できるほか、ネットワーク経由でのすばやい送信など、プロのワークフローを効率化します。

画質メニューで4:2:2および4:2:0のカラーサンプリングを選択することも可能。幅広い再生環境に対応した4:2:0を推奨しますが、高画質を求められる場合には4:2:2を利用することもできます。

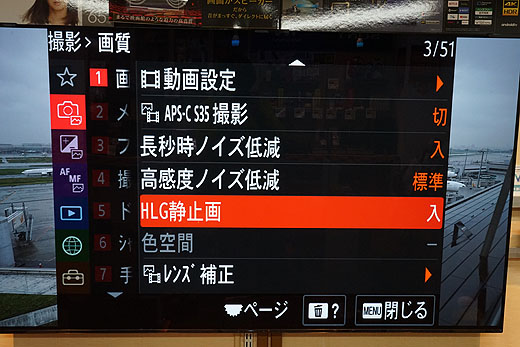

さらに、ダイナミックレンジの広い静止画が楽しめる「HLG静止画モード」国際規格で定義されるHLG(ハイブリッドログガンマ)に対応したHLG静止画モードを新たに搭載。本モードで記録したHEIF画像は、ソニー製のHDR(HLG)対応テレビと本機をHDMIケーブルで接続すれば、従来より広いダイナミックレンジをもつ臨場感のある映像を大画面で楽しめます。

※α UniverseのコンテンツではHDR(HLG)の再生の場合はUSB接続が必要という記述があるのでHLG静止画モードでのHDR出力はできても動画再生については従来通りUSB接続が必要になるのかもしれません。詳細は現在確認中です。

進化したAFアルゴリズムにより、測距可能輝度範囲の下限値が従来機『α7S II』のEV-4からEV-6(AF-S時、F2.0、ISO100)に大幅に進化しました。肉眼で被写体を捉えにくい暗いシーンでの撮影に便利です。

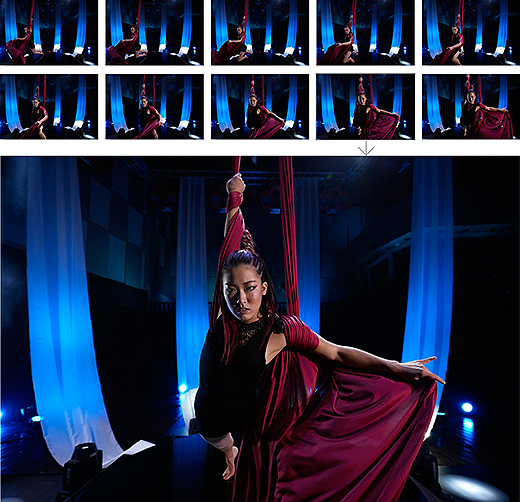

また、最高10コマ/秒の高速連写性能や、大容量バッファメモリーと高速処理性能による1000枚以上の非圧縮RAWファイルの連続記録なども可能です。

■画素加算なしのフルサイズ領域での全画素4K読み出しが可能

フルサイズ領域で、画素加算のない全画素読み出しによる4K(QFHD:3840×2160)動画の本体内記録に対応。

フルサイズならではの表現力はそのままに、全画素情報を間引きや画素加算なく読み出して使用するため、モアレやジャギーを抑えた、より解像感の高い4K映像を実現しています。圧倒的な高感度・低ノイズ性能、広いダイナミックレンジと合わせて、夜景などさまざまなシーンで高画質な4K動画を記録できます。

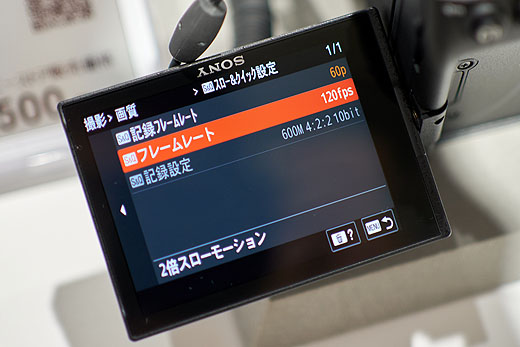

また、最大120pのハイフレームレート動画を4K解像度によるカメラ内記録に対応。4K解像度で最大5倍のなめらかなスローモーションにより、印象的な映像表現が可能です。

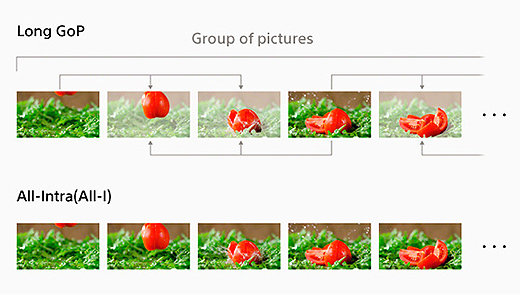

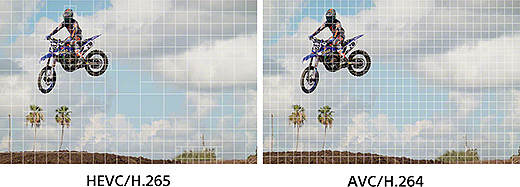

4:2:2 10bitのサンプリングにも対応し、従来の4:2:0 8bit比で約128倍の情報を保有しているため、カラーグレーディング時の微細な階調・色調整が可能です。圧縮方式においては、従来のLong GOPに加え、フレーム単位で圧縮し高画質記録を行いスロー&クイックモードでの撮影時は最大1200Mbpsの記録ビットレートとなるAll-intra(XAVC S-I撮影時)方式や、高効率圧縮コーデックのMPEG-H HEVC/H.265を採用したXAVC HSに新たに対応しています。高い圧縮効率により、同じファイルサイズの場合、従来よりも高画質に記録できます。

ソニーの業務用カメラに搭載されているS-Log3/S-Gamut3にも対応し、カラーグレーディングを前提とした映像制作時の業務用カメラとの親和性を高めています。 S-Log3動画撮影時のISO下限値は常用640、拡張なら160まで設定可能になりました。

またXAVC S-Iの4K記録を含む各記録方式の動画を記録する際に、低ビットレートのプロキシー動画をHD解像度で同時記録することができます。さらに、インスタントHDRワークフローを実現する4:2:2 10bitのHLG(Hybrid Log-Gamma)記録にも対応します。撮影した映像をHDR(HLG)対応のテレビで再生することで、カラーグレーディングをしなくても肉眼で見た画に近いリアリティーのある映像を楽しむことができます。

■映像表現の幅を広げる動画撮影時のフォーカシング自由度の向上

AFトランジション速度を7段階に、AF乗り移り感度をそれぞれ5段階に設定できるため、撮影シーンや撮影者の表現・意図に合わせた細かなフォーカス表現が可能です。加えて、追従する被写体をタッチ操作ですばやく変更できるようになり、インタビュー取材などフォーカス合わせに集中できないシーンでも直感的な操作ができます。

マニュアルフォーカス中に、タッチフォーカスによるピント合わせも可能です。さらにモバイル機器にインストールしたImaging Edge Mobile(Ver. 4.2以降)からも、タッチ操作によるフォーカシング操作が可能になりました。

■カメラ単体で思い通りの表現が可能な「クリエイティブルック」

撮影する静止画、動画を思い通りの雰囲気に仕上げることができる「クリエイティブルック」を新搭載。全10種類のモードがカメラ内にプリセットされており、ユーザーの好みに合わせた画づくりを選べるほか、選択したモードをベースにさらに独自の画づくりを楽しむこともできます。

コントラストがありながら落ち着いた発色と印象的な色味の[FL]や、マットで柔らかな質感の[IN]など、色合い、色の濃さ、明るさ、コントラスト、シャープさなど、多くの要素を組み合わせた多彩なモードを搭載。細やかな調整を行う場合には、画面を見ながらコントラスト、彩度、シャドウなど最大8項目による画像の微調整が可能です。また、自分好みの設定をカスタムルックとして登録することもできます。

αシリーズ初、HDMIケーブル経由でカメラから対応する外部レコーダー(ATOMOS社 NINJA Vモニター/レコーダー)への16bit RAW動画の出力が可能になりました。

高度なポストプロダクションにおいて高い編集自由度を提供します。また、フルサイズ4264×2408 (16:9アスペクト)、16bitの映像出力が可能で、フレームレート(60p/50p/30p/25p/24p)が設定できます。さらに、XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S-I 4K動画の本体内記録をしながらHDMI経由でRAW映像を出力が可能なうえ、プロキシー記録も選択できます。

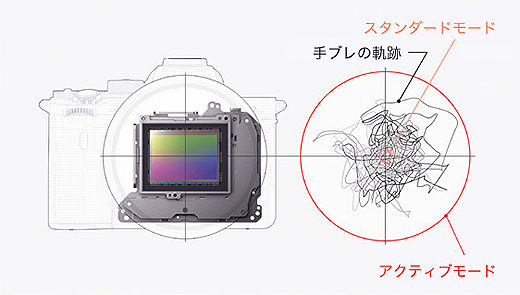

手持ち撮影に特に有効な5.5段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載。(従来モデルα7SIIは4.5段) カメラに内蔵した高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサー、最適化されたアルゴリズムにより、αシリーズボディとしては初めて、手ブレ補正効果を向上させる動画専用の「アクティブモード」に対応しました。

リアルタイム処理能力に優れた新画像処理エンジンが、手ブレ量を高精度に検出し光学的に補正することで、4Kを含む各フォーマットで圧倒的に安定した動画撮影が可能です。

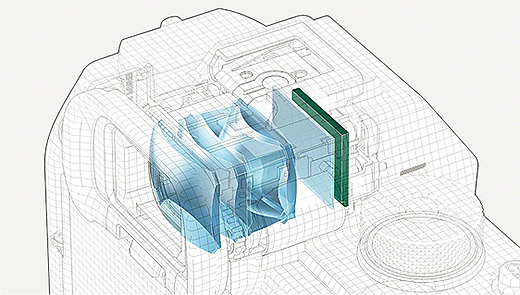

世界初、クラス最高解像度の約944万ドットの高精細OLEDを採用し、接眼光学系や機構も大幅に進化した電子ファインダーを新開発。

従来のUXGA Tru-Finderに比べ約1.6倍の高解像度化を実現したほか、 世界最大0.90倍のファインダー倍率、撮影画像の対角視野角約41度(全表示領域では約43度)、25mmのハイアイポイントと周辺までの歪みの低減で、すみずみまでクリアな映像を映し出します。

静止画撮影時の[ファインダーフレームレート]を[標準(60fps)]・[高速(120fps)]から選択可能。[高速(120fps)]モードでは、ファインダー内で被写体の動きがよりなめらかに表示されるので、動体撮影時も被写体を追いやすくなります。

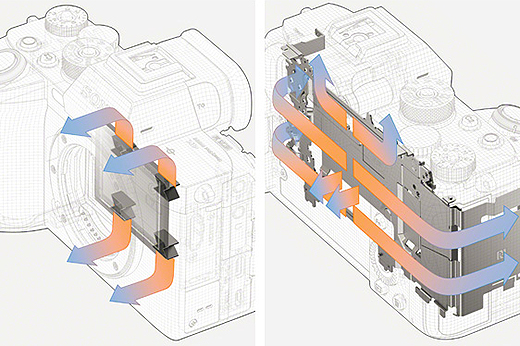

スマートフォンなどにも用いられる熱伝導性に優れたグラファイト素材を、ソニー独自の「Σ(シグマ)形状」に加工し、手ブレ補正ユニットに組み込み、手ブレ補正時のイメージセンサーユニットの円滑な動作を妨げることなく、本体内の温度上昇の主要因となるイメージセンサーからの発熱に対し、従来の約5倍の放熱効果を得ることに成功。

バッテリー容量を使い切るまで、1時間を超える高精細4K60p動画記録を可能にしています。

α Eマウントボディとして初めて、バリアングルタイプの横開き背面モニターを搭載します。横方向に176度、上方向180度、下方向90度と自在に可動するバリアングル機構で手持ちの動画撮影時、ジンバルに搭載している場合や状況記録用の自撮り、また地面すれすれのローポジションでの迫力ある撮影など、静止画・動画撮影を問わず、状況に応じた自由なポジションやアングルでのフレーミングが可能です。

また、約144万ドット、3.0型の大型のタッチパネル液晶を採用。屋外撮影時の視認性に配慮し、屋外晴天モードや手動設定に対応しているほか、タッチトラッキングやタッチフォーカスに加え、新たにメニューやファンクションメニューのタッチ操作が可能になりました。

■USB PD(Power Delivery)対応による高速充電

αシリーズとして初めて、USB PD(Power Delivery)に対応。より高い電力供給に対応することで、カメラ内のバッテリーを消耗することなく撮影が可能になりました。

電源を入れてカメラを使用している間はバッテリーへの充電はされませんが、 USB Type-C端子に接続したUSB PD対応ACアダプターやモバイルバッテリーと比べて3 – 4倍の電力で給電またはカメラ内電池の充電が行えます。

■世界初CFexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロット

世界で初めて、CFexpress Type AカードとSDXC/ SDHCカード両方に対応したスロットを2基搭載しています。これにより、4K 4:2:2 10bit XAVC S-I映像を、リレー記録で長時間撮影ができたり、2つのメモリーカードへの同時記録でバックアップができたりするなど、プロが求めるニーズに応えています。

CFexpress TypeAカードは、連続撮影や高ビットレート4K動画撮影に適した小型のメモリーカードで、その高速書き込み処理性能により、静止画・動画の膨大なデータ処理においてもカメラ本体のバッファーを迅速に解放し、クリエイターの撮影中のストレスを低減します。

また撮影後のワークフローにおいても、SDカード記録比で約1.7倍のPCへの高速データ転送が可能になるなど高速性能を備えるとともに、小型サイズでカメラの小型設計にも寄与しています。

■高音質録音が可能なデジタルオーディオインターフェースに対応

カメラ本体の「マルチインターフェース(MI)シュー」に、デジタルオーディオインターフェースを追加。これにより、別売のショットガンマイクロホン「ECM-B1M」やXLRアダプターキット「XLR-K3M」との組み合わせで、音声をデジタル信号のままダイレクトにカメラに伝送、劣化のない高音質録音を実現します。

また、XLR-K3Mと本機を組み合わせることで、αとして初めてデジタル4chや24bitでの音声収録もサポート。音声の記録フォーマットを48kHz/16bit 2ch、48kHz/24bit 2ch、48kHz/24bit 4chからメニューで選択できます。従来のMIシュー接続と同様にケーブルフリー・バッテリーフリー仕様のため、αシステムとして動画撮影時の自由度が上がります。

■α7S3実機の様子

満を持して登場したα7S3ですが、センサーの画素数は1200万画素から変更がないため、α7Sシリーズを使われている方は「画素数は変わらないのか」とがっかりされたかもしれません。しかしそれは仕方がありません。というのもα7Sシリーズは動画用に特化したカメラで、その最大の武器が1200万画素という4K撮影のための画素数になっているからです。

α7Sで1200万画素センサーが初登場し、α7S2でボディ内手振れ補正が搭載され、それから5年経って今回は裏面照射CMOSになって登場しました。元々画素ピッチが大きく光を取り込むのに有利とされている1200万画素CMOSセンサーでしたが、裏面照射CMOSセンサーを搭載することのメリットは2つあります。

そのひとつがたくさんの光を取り込むことができることによる、さらなる感度のアップ、そして2つめが配線回路を短くすることができ、さらに銅配線にすることにより高速読み出しを可能にしている点です。これによりローリングシャッター歪みの軽減や、フォーカス性能のアップなどが実現しています。

暗所での感度のアップと言う割に、上限値の「ISO 409600」の変更はなく、なにも変わっていないのでは?という方もいらっしゃるかと思いますが、先代の”α7S2”と比較すると、ISO 102400を超えた当たりからの発色が違っています。

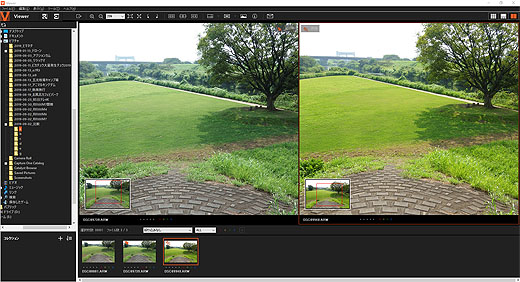

これは当店のα7S2も持ち込んでテストしてきました。レンズは違うものが搭載されていますが焦点距離35mmと絞りF2.8の条件は同じ。絞り優先Aモードにして、ISOを同じ固定値で操作して動画で撮り比べてきたものがあります。そちらを並べて編集したものが下の動画です。

1分ほどの短い動画になっていますので、是非、ご覧になっていただきたいのですが、α7S3のノイズの少なさはもちろん、発色が全然違っているのがおわかりいただけると思います。

こうなるとα7S2でISO409600が実現して喜んでいたのはなんだったのか!?というほど。α7S3の高感度撮影のときの画質は段違いに良くなっています。これが裏面照射CMOSの威力です。

動画撮影の場合、絞りとシャッタースピードは固定して撮影するのが原則で、露出についてはISO感度で調整をする、というのが常識。スタジオ撮影だったりチームでの撮影で照明が当てられるなら、それで露出を変えることができますが、我々、アマチュアの場合はワンマンオペレーションで撮影する事がほとんどで、条件が悪いところでは、どうしてもISO感度を上げる必要があります。

特に今回のモデルでは4K 120Pでの撮影ができます。シャッタースピード1/250で固定して撮影する事になると暗いシーンでの撮影がつらくなるのは容易に想像がつきますね。編集環境がまだ整わない8Kの撮影ができるよりも、スローモーション加工が出来るための4K 120Pが高画質に撮影されることの方がメリットは大きいことがわかります。

※比較写真左がRX100M6で、写真右がRX100M7です。

また、カラーフィルターは新しいものを採用しているそうです。RX100M7でも新しいカラーフィルターを採用している、というのをお伝えしたことがありましたが、デジタル一眼カメラαシリーズでも“α7S3”から変更されたのかも。

裏面照射CMOS 1200万画素による大きな開口部によりたくさんの光が取り込めるセンサーとの組み合わせにより、今までのカメラにはない色が撮れるのかもしれません。

ハードウェア面でもうひとつ大きなトピックは「BIONZ XR」の搭載です。

ちなみにこれはデュアルチップになっていて並行処理をしているのではなく、2チップ構成になっていて二つのチップで「BIONZ XR」というひとつの画像エンジンになっているそうです。以前は「BIONZ X」+「フロントLSIチップ」という表記になっていましたが、それが変更されているみたいですね。

初代α7の時と比べて「BIONZ X」を搭載した“α9”は処理速度が1.8倍になったとのことでしたが、今回の「BIONZ XR」では、α9から処理速度が8倍になっているそう。とんでもないパワーアップをしていることになります。

これにより、いろいろな恩恵があるんだと思いますが、例えば動画撮影時に利用できる「手振れ補正アクティブ」もそうかもしれません。

従来の手振れ補正機能は写真撮影用に搭載されていてシャッターを切る瞬間だけブレが取れれば良いので補正する範囲は限定されているものでしたが、今回は手持ちでの動画撮影用に電子手振れ補正も併用するアクティブモードが搭載されています。

これも効果絶大で、広角レンズを装着して歩きながら撮影した時の手振れ補正の様子が猛烈に良くなっています。SEL1635GMを装着して焦点距離16mmで撮影してきたものが上記の動画です。

2台並列にして撮っているわけではなく、同じことを2回やってきていますが、手心は加えていません。手振れ補正アクティブを利用するとブレを取るための余白が必要になり、機能を切り替えた瞬間に画角がちょっと狭まる(感覚的には10%くらい)のですが、手振れ補正の効果はてきめんです。

これだったら、システムが大がかりになる三軸手振れ補正とかいらないかもしれません。こんなに効くの!? と驚きます。これはもうデジタル一眼カメラの補正ではないみたいです。

さらに、このBIONZ XRの搭載のおかげなのかどうかはわかりませんがメニュー操作も爆速状態になっています。タッチパネルによるメニュー操作がαシリーズとして初めて可能になっていて、再生画面の表示の時にピンチイン、ピンチアウトなどが出来る様になっているのですが、もしかすると、これもBIONZ XRのおかげかも!?

動画を見ていただくとメニュー操作がタッチでできてスワイプにも対応しているのがおわかりいただけると思います。また、ファンクションメニューを呼び出したときに、機能ボタンを長押しすると、そのままファンクションメニューの設定画面に移るので、そこでファンクションメニューに表示したい機能をすぐに入れ替えることができる、という新機能も搭載されています。

撮影シーンに応じてファンクションメニューをちょくちょく入れ替える人には、便利な機能だと思います。

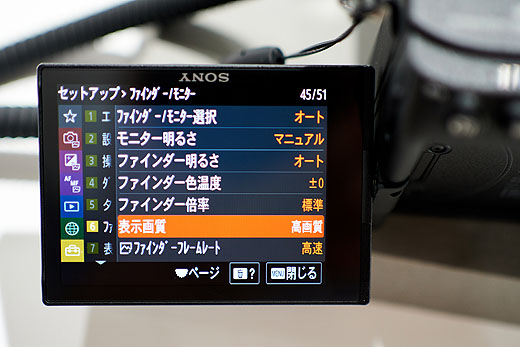

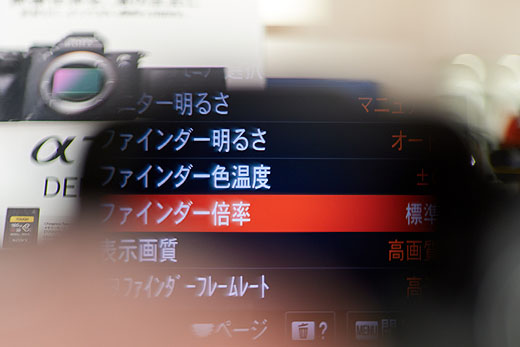

そしてハードウェアの話で行くと、こちらの電子ビューファインダーも大きな話題になっています。なにが凄いかというと944万ドットの超高精細OLEDというよりも、そのサイズです。世界最大の0.90倍のファインダー倍率はブラビアでいうところの75型モデルくらいの威力かもしれません。

「アイポイント」というファインダーをのぞくときに必要な目からの距離は25mmと長めに取られていて、ファインダーの窓に目をそれほど近づけなくても全域が見られるようになっていることもあり、ものすごい見やすさになっています。(ちなみにα7R4でアイポイント23mm、ファインダー倍率0.78倍です)

デフォルトではすべて標準になっていますが、表示画質を「高画質」にしてファインダーフレームレートを「高速」にすると、別次元です。

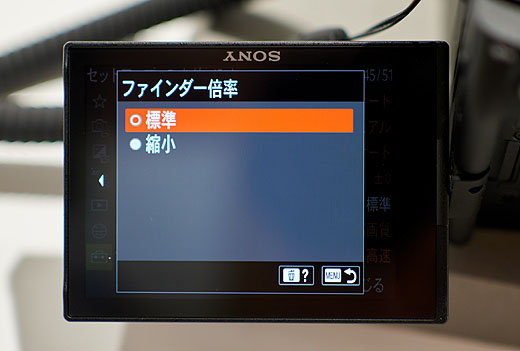

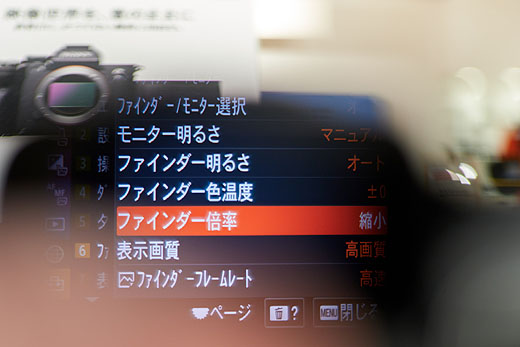

ファインダー倍率に「標準」と「縮小」というのがあります。縮小にするとAPS-C相当のサイズにファインダー像が小さくなるのですが、これが従来のファインダー像くらいの大きさかも。

これ、なんのためにあるのかというと、これでアイポイントが33mmまで延びるので、メガネをしていてファインダー窓に目を近寄せることができない方はこちらで使ってください、というモードになっています。

少々見にくいですが、これがファインダー倍率「縮小」の時のイメージです。SEL35F18+α6600で最短撮影距離で撮ってきました。これをファインダー倍率「標準」にすると。。。

こんな感じになります。全体像が見えないのでイメージしにくいとは思いますが、ファインダー像がでかいこと、でかいこと。これは痺れます。

マイクロUSB端子とUSB type C端子がダブルで搭載されていますが、今回はマイクロUSB端子は充電/給電には対応していません。充電/給電ができるのはUSB type Cだけですので、PCと接続してのテザー撮影をする際はご注意を。マイクロUSB端子で接続して給電しているつもりが給電されていませんので、USB type Cでの接続が推奨です。

■α7S3 新フォーマット徹底解説

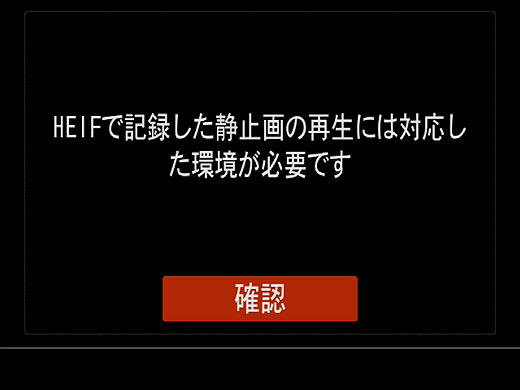

さて、写真撮影のために”α7S3”を検討されている方が当店のお客様では多いみたいなので、先に写真の話からすると新搭載の「HEIF」フォーマットなんですが、現時点では見られる機器やソフトがほとんどないことが判明しました。

それじゃ、ダメじゃん!と思われるかもしれませんが、これは次世代の画像フォーマットです。JPEGと比べると圧縮率が倍くらいありファイルサイズが小さくできる利点があるのと4:2:2 10bitなどのさらなる高画質が扱えるものとなっています。

「HEIF」ファイル自体はiPhoneで撮影、閲覧ができるのですが、ソニーの”α7S3”で撮影してきた「.hif」という拡張子のファイルは見られません。iPhoneと同じ様に「.heic」という拡張子にするとWindows 10ではサムネール表示だけはできたり、Mac OSでは解像度の数値表示だけ出来たりすることが検証でわかったのですが、ショールームで撮ってきた画像をまともに開くことは結局できませんでした。フォトショップでも開けないのでどうにもなりません。

そのうちPlayMemoris Homeなどが対応になるかもしれませんが、それまではα7S3で撮影して、α7S3から直接HDMIケーブルで4Kブラビアに表示するしかないフォーマットになります。

HEIFで撮影する際にはご覧のメッセージが表示されるのですが、再生に対応した環境が揃うまでちょっと時間がかかるかも。ただ、普及が始まるとこういうのは一気に広まるでしょうから数年後には静止画の標準的なフォーマットになっている可能性も大です。

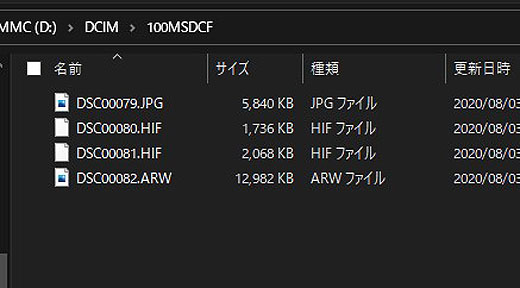

ちなみに、こちらはα7S3のJPEGエクストラファインで撮影してきた写真です。これとほぼ同じカットを「HEIF 4:2:0 10bit」と「HEIF 4:2:2 10bit」と「圧縮RAW」で撮影してきました。画像ファイルは開けませんが、ファイルサイズを比較するとこんな感じです。

圧縮率がかなり高いことがわかります。

α7S3の試し撮りをした時に保存をこの「HEIF」でやってきてしまったために作例表示がまったく出来なくなってしまう、という失敗をしてしまいました。いつか、これが笑い話になる日がくるのは間違いありません。

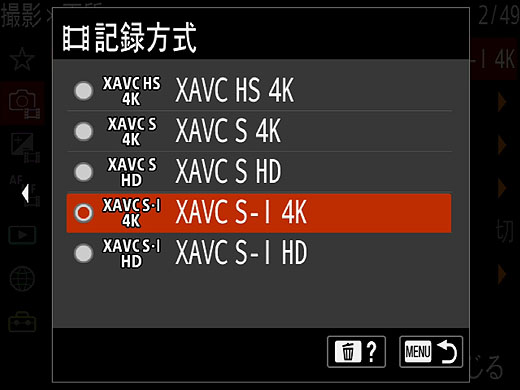

そして、さらにややこしい話になるのが動画の記録方式です。

「XAVC S 4K」ですら、まだ耳馴染みがないのに、さらに「XAVC HS」や「XAVC S-I」といった形式が出てきてしまって、わけが分かりません。

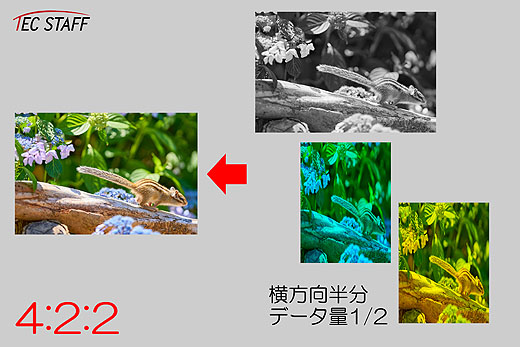

さらに加えて、「4:2:2」とか「4:2:0」というのも目にしたことはあるけど面倒そうでよく調べてないです、という方がほとんどだと思います。せっかくなので、ここで「4:2:2」とか「4:2:0」の違いを簡単に紹介したいと思います。

これは「カラーサンプリング」と呼ばれていて動画撮影時に知らず知らずのうちに私たちも利用をしているフォーマットなんです。原理はこうです。

その昔、日本には「白黒テレビ」というのがあって、それが起因してこういうことになっているそうです。昔の白黒テレビは「輝度信号」だけで放送されていて、あとからカラー放送が始まったときに、白黒テレビでも見られて、カラーテレビでもカラーで見られるように開発されたのがこの方式です。

白黒の輝度信号の他に、赤の差分、青の差分を出した2つのカラー映像を重ねて送ることでカラー映像を作り出します。

ただ、人間の目は輝度信号には敏感だけどカラー信号には鈍感らしく、見た目には全然わからずにカラー信号のデータを減らすことができて、カラー信号の横方向のデータを半分に間引いてしまったものが「4:2:2」と呼ばれるもの。ちなみに読み方は「フォーツーツー」と読みます。

さらに縦方向も半分にしてカラーデータを1/4にしたものが「4:2:0」になります。読み方は「フォーツーゼロ」です。現在のテレビ放送も、XAVC SもAVCHDもみんなこの「4:2:0」で動画記録されています。

今回α7S3ではソニーの民生用カメラとして初めて「4:2:2」での記録ができるようになり、業務用カメラで使われていた信号がついに扱えるようになる、ということになります。

業務用カメラで使われるフォーマットなら、それはもうとても綺麗な映像になっているかというとそうではなくて、一見するとほとんど違いはわからないとのこと。4:2:2で撮ってきたから映像がすごくキレイになる、というものではありません。

どういうところで差が出るのかというと、編集をした後になります。

皆さんも経験があると思いますが不可逆性圧縮をしているJPEGファイルを撮ってきて1回編集するくらいなら粗は目立たないんですが、同じファイルに文字を被せて保存して、さらに色味を変更して、再度保存し直して、ということをしていたら画質がどんどん劣化していったことがありませんか?

そういうことが起こりやすいのが「4:2:0」で、業務用カメラで採用されている「4:2:2」だと編集耐性があがる、ということになります。

なので私たちアマチュアカメラマンが急いで「4:2:2」に乗り換えて撮影をしなくては!ということはなくて、カラーグレーディングなどのテクニックを身につけて編集をバリバリするようになったときに使うフォーマットという受け止め方で良いかと思います。

α7S3を購入する上で、必須のテクニック、ということではないんですね。

同様に「XAVC HS」や「XAVC S-I」についても、従来の「XAVC S」の上位フォーマットで、今すぐ使わないといけないフォーマットではありません。

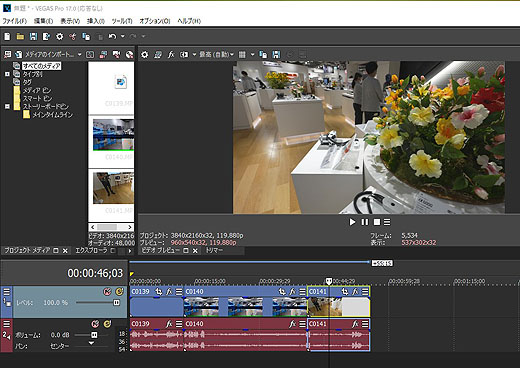

というか、現時点では「XAVC HS」はかなり敷居の高いフォーマットで静止画ファイルの「HEIF」と同じ様な感じです。

ショールームで撮ってきた「XAVS HS」についてはVEGAS Proでは再生対応もしていないし、Windows 10でも再生はできませんでした。Adobe Premiereの体験板で読み込むと「製品版であればHEVCコーデックのプラグインを入れて対応することができる」という表示は出ますが、実際に製品版は持っていないので試せずにいるところです。

逆に「XAVC S-I」についてはVEGAS Proでも読み込みが出来て、先ほどのISO感度の比較動画についても間違えて「XAVC S-I」フォーマットで録画してきてしまったのですが、普通に編集をすることができました。

「XAVC S-I」のIは「Intra」の略になります。

「XAVC S」はlong GOPと言って前後のフレームを合わせて圧縮しているのですが、Intraでは1フレームずつ圧縮をしていて前後のフレームがなくても映像が作れるフォーマットになっています。昔のVHSビデオや8ミリビデオはすべてIntraで撮影されていたのですがDVDが出たときにMPEG-2が採用され、そこからlong GOPが利用されるようになってきています。

Intraのメリットは、やはり編集時にあるのですが1コマずつファイルが生成されているので編集しやすいんだそうです。デメリットはフレーム間圧縮をしないのでファイルサイズが大きくなってしまうこと。つまり「XAVC S-I」は従来のXAVC Sに近いフォーマットで1コマずつ圧縮しているファイルということになります。

業務用のSがつかないXAVCでは、元々Intra記録があったので、それで編集ソフトも普通に扱えるみたいです。

対して「XAVC HS」は従来のH.264という圧縮方式ではなく4K放送でも使われているH.265という圧縮を使っていて、ファイルサイズを半分くらいにすることができるフォーマットだそうです。圧縮方式が新しいものになるため、それで今日の時点では編集できるソフトに制限があるようです。これもいずれ解決されていくと思います。

言葉だけで説明しようとすると難しいのですが、これらの新しいフォーマットを一覧にすると下記の通りとなります。

| コーデック | ラッピング | サンプリング | ビットレート | 記録画素 |

| XAVC S-I | mp4 | 4:2:2 10bit | 600Mbps | 4K(3840×2160) 60p 30p/24p |

| XAVC HS | mp4 | 4:2:2 10bit | 280Mbps | 4K(3840×2160) 120P/60p 30p/24p |

| 4:2:0 10bit | 200Mbps | |||

| XAVC S | mp4 | 4:2:2 10bit | 280Mbps | 4K(3840×2160) 120P |

| 4:2:0 8bit | 200Mbps | |||

| XAVC S | mp4 | 4:2:0 8bit | 150Mbps | 4K(3840×2160) 60P |

| 100Mbps | 4K(3840×2160) 30P/24P |

|||

| 60Mbps | ||||

| mp4 | 4:2:0 8bit | 50Mbps | HD(1920×1080) 60P |

|

| AVCHD | m2ts | 4:2:0 8bit | 最大28Mbps | HD(1920×1080) 60P |

.

これらのフォーマットに加えてS&Qモードにて撮影するXAVC S-I 120fps 60Pで最大の1200Mbpsもあるそうですが、それをショールームで設定することができませんでした。ちょっと理解が間違えているのかも?というところがあるのですが、おおよそ、こういう流れ。

XAVC Sに60P 150Mbpsというのがあり、デジタル一眼αでは設定項目がありませんでしたが、4Kハンディカムの「FDR-AX1」という機種があり、このモデルだけ唯一、60P 150Mbpsが存在していました。

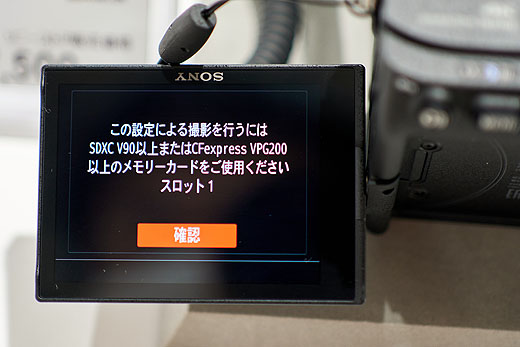

α7S3で「XAVC S-I」の撮影モードにするとご覧の表示が出ます。SDXCのV90というのはソニーのTOUGHカードの高い方「Gシリーズ」です。安い方の「Mシリーズ」はV60という規格になり、これは「XAVC S-I」では対応していないことになります。

さらにその最高ビットレートになる「1200Mbps」についてはSDカードのGシリーズ、V90でも対応できず、新発売のCFexpress type Aカードが必要になる、というのが目安です。

ということで、α7S3ではすごい動画フォーマットが搭載されてきて、高いメモリーカードも買わないと使えないらしいぞ、というイメージがあったかもしれませんが、これらの上位フォーマットについては必要な方だけが利用すればよいフォーマットになります。

こうして、順を追って調べていけば、今までの延長線上にあるカメラなんだということがわかりますね。

■HLG静止画(HEIF)とJPEGとの写りの違い

ソニー“α”シリーズの機能として初搭載になる「HLG静止画」です。これは動画撮影ではおなじみのHDRのハイブリッド・ログ・ガンマを写真撮影でできる機能です。

撮影モードはJPEGではなく新フォーマットの「HEIF」に設定する必要があります。ちなみにJPEG+RAWも設定可能だしHEIF+RAWの設定もできるのですが、「HEIF+RAW」でのHLG静止画撮影設定はできなくなっていて、HLG静止画を撮影するときはRAWなどでのバックアップが取れません。

HLG静止画で撮ると、それだけしか撮影データが残らなくなります。そこでメモリーダイヤル1にHLG静止画撮影を振って、メモリーダイヤル2に通常のJPEG+RAW撮影を割り振って、2回撮影をすることで比較写真を大量に撮ってきました。

「HEIF」フォーマットの再生ですが、結局、“α7S3”の発売までにPlayMemories Homeの対応はなく、Windows用の再生ソフトも特にソニーさんから用意されることもなく、結局、“α7S3”本体からのHDMI出力でしか再生手段がないことに代わりがないのですが、これ、ショールームでは試せなかったので、やっと製品版本体を手に入れて自宅で試すことができました。

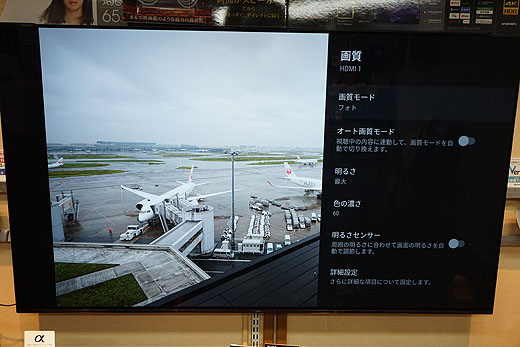

自宅のブラビアはX8000Eシリーズという、シリーズ最下位モデルになるのですが、これでも感動できました。HDR静止画、すごいです! 通常のSDR写真との差は歴然で、しかもブラビアX8000シリーズというエッジライトLEDのモデルでも充分輝度差が出ていて、HDRを感じられるものになっています。コれは感動しますね。

続いて、店頭にあるブラビアA9Gという有機ELパネルの最高画質モデルでも試してみますが、今度は映像がちゃんと出ません。途切れ途切れで出力されていて非常に見づらかったのですが、HDMIケーブルを替えたら普通に表示される様になりました。

そう、HDR映像ですが18Gbpsでの出力になるみたいでHDMIケーブルがちゃんとプレミアムハイグレードケーブルなどになっていないと出力できないんです。古いソニーのHDMIケーブルでは出力できなくて、最近買ったアマゾンのケーブルだと映せる、という状況でした。このアマゾンケーブルはイーサネット対応になっていて、このイーサネットの回線のところまで映像信号の出力で使うのが4K HDR映像信号になるわけです。

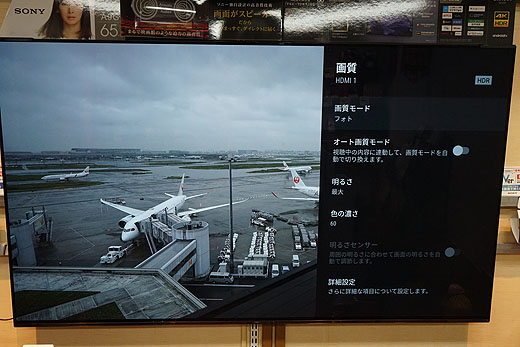

交互にJPEGと、HEIFフォーマットによるHLG静止画を撮ってきているので、そのまま“α7S3”で再生すると、比較が簡単にできます。これでおわかりになりますかね? 上が通常のJPEGフォーマットの写真です。

こちらはHEIFフォーマットでのHLG静止画撮影で、ブラビアの画質表示を見ると「HDR」マークが出ているのがわかると思います。

JPEGだと機体のホワイトが白飛びしているのに、HLG静止画撮影では質感が残り、空模様まで見えてきます。

こちらがJPEG静止画です。コントラストが高く、一見キレイに見えるかもしれませんが、白飛びしているエリアが多いんです。

こちらがHEIFによるHLG静止画です。画面全体が暗く見えると思うのですが、それはディスプレイのせいで、これを4K対応ブラビアで表示すると、暗さを感じずに見え方が違ってきます。

こちらがJPEG映像です。3:2にしているのはわざとで、画角でJPEGかHEIFかをあとで見分けられるようにしていました。

これ、お店の4Kブラビアで観たら、全員感動すると思います。

見え方の違いがお分かりになるでしょうか。こちらはJPEG映像です。

HEIFで撮影したHLG静止画はこちらです。LEDの濃い色の光りってこんな感じですよね。ただ、ディスプレイの輝度出力がそこまで高くないので暗くて色が濃い映像に見えていると思います。

厳密にはこれはHLGの画ではないですからね。SDRで出力されているので、本来の見え方にはなっていません。

こちらがJPEG映像です。普段見慣れている写真映像なので普通に見られるのですが、これが4Kブラビアで観るともっとリアルな感じになります。

これが楽しめるのは“α7S3”と、HDR対応の4Kブラビアをお持ちの方、そしてプレミアムハイグレードケーブルを持っている方だけです。

これは写真の新時代がやってきたかも。高解像度のトップが“α7R4”だったら、色階調表現のトップは“α7S3”になります。

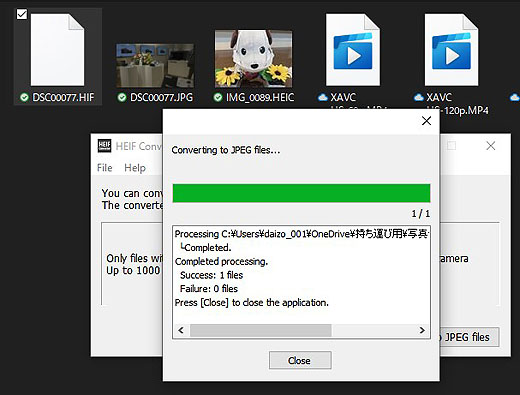

なお、撮影してきたHEIFフォーマットの画像は現時点ではWindows 非対応でPC上で画像を見ることができません。私の手元には編集出来る対応ソフトもないのですが、ソニーから9月15日にHEIFファイル変換アプリ『HEIF Converter』がリリースされています。

今回のBlog記事ではこちらを使ってJPEG変換したものを掲載しています。HDRのガンマカーブそのままなのでSDRディスプレイで見ると色再現がおかしくなってしまいますが、HLG静止画を使わずにHEIFで撮影してきた画像についてはコンバーターで変換することで普通に扱えるようになります。

α7S3から4Kブラビアに表示するのが主体で、HEIFファイルを後でJPEGに出来たらな、という方はこちらのコンバーターを使うコトで希望通りのことができるようになります。

α7S3発売までにHEIFフォーマット対応のソフトなどが登場するかと思っていたのですが、状況は変わりませんでしたね。

それとPlayMemories Homeでの“α7S3”の対応ですが、機器としては認識をしています。

画像取り込みもできます。RAWもHEIFもXAVC S 4K 120P動画の取り込みも無事に出来ました。

ただし、RAWとHEIFの画像表示がまだできないようで、これはアップデートを待たないといけないのかも?RAWファイルの現像についてはCaputre One 20が無事に対応していました。

■α7S3作例(店員が撮影してきています)

☆当店blog 2020.10.22「“α7S3”で撮る『秋のシマリス』~冬眠準備編~」

☆当店blog 2020.11.18「【Go To Travel with α】“α7S3”と旅する『三宅島』」

■お得な購入方法

![]() My Sony ID ご登録でカメラ・レンズが10%OFF

My Sony ID ご登録でカメラ・レンズが10%OFF

ソニーストアではMy Sony IDを新規登録すると、AV商品が10%OFFになるクーポンが自動的に登録したIDにプレゼントされます。さらにMy Sony IDをお持ちの方には年2回ソニーストアの割引率クーポンをプレゼント。ぜひMy Sony IDをご登録下さい。

![]() ワイド保証

ワイド保証

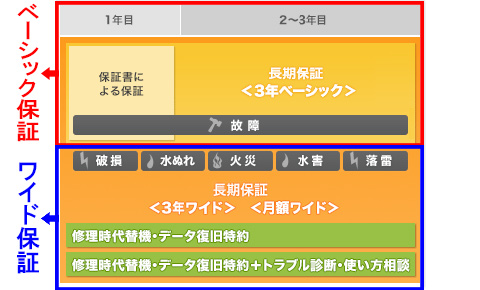

メーカー直販のソニーストアでは強力な保証サービスを用意して販売をしています。

通常のメーカー保証1年が3年ベーシック保証という3年に延長されたものになっているのが初期状態で、さらに有料でソニーストアの保証をアップグレードすることが可能。

5年ベーシックは通常1年のメーカー保証を5年にするものなんですが、アップグレードして3年ワイド保証と5年ワイド保証を付けると落下破損や水没などの事故の際も全額保証をしてくれます。言うなれば動産保険の様な保証サービスになっています。

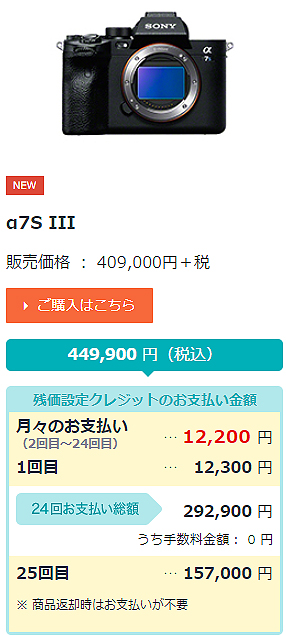

![]() 残価設定クレジット

残価設定クレジット

返却時の買取予定価格を残価額として、その金額を差し引いた代金を24カ月の分割で支払いできる「残価設定クレジット」。最終回にあたる25カ月目のお支払方法は、買取りか返却か、お客様のご要望に応じて選択できます。

対象モデル:カメラ本体、レンズ※一部対象外の商品があります。

α7S III(ILCE-7SM3)ボディのみ:409,000円+税 一括お支払い総額:449,900円(税込)

月々のお支払い(2~24回目): 12,200円(税込)

1回目:12,300円(税込)

25回目のみ:157,000円(税込)となります。

My Sony 会員の方がお持ちのAV商品10%オフクーポンをご利用の際は一括お支払総額:404,910円(税込)になります。

月々のお支払い(2~24回目): 10,300円(税込)

1回目:11,010円(税込)

25回目のみ:157,000円(税込)となります

■テックスタッフ店頭購入特典のご案内

ソニーストアを初めてご利用になるお客様は保証についての割引クーポンをなにもお持ちでないと思うのですが、当店の店頭からAV商品の購入にソニーストアをご利用いただければ、3年ワイド保証、もしくは5年ベーシック保証を半額にするクーポンをプレゼントできます。(5年ワイド保証、“α”レンズやPlayStation製品など一部対象外製品があります)

3年ワイド保証、5年ベーシック保証の加入料は通常商品価格の5%程度に設定されているのですが、その保証アップグレード料金を当店では半額にすることができます。

αレンズは対象外になりますが、その分、αあんしんプログラムでカバーできるようご案内します。ソニーストアのご利用が初めて、という方にはたくさんのお得がありますので是非ご相談ください。

東京、新橋にある当店テックスタッフでは、店頭にてソニー製品のご購入相談を頂いた方へ様々な特典をご用意しております。“α7S3”のボディを店頭にてお買い上げの方には店頭ご利用特典がございますので、ぜひご利用下さい。詳細は上記リンクにて。

時期によって特典内容も変わってきますので、ぜひお得にお買い求め下さい♪

|

||||

| デジタル一眼カメラα7S III ILCE-7SM3 |

ソニーストア価格: 409,000円+税 |

|||

| 発売日 | 2020年10月9日 | メーカー商品情報ページこちら | ||

| 延長保証 | 5年ワイド:41,000円+税 3年ワイド/5年ベーシック:21,000円+税 3年ベーシック:無償 |

|||

| ソニーストア 購入特典 |

ソニー提携カード決済で3%オフ |

|||

| テックスタッフ 店頭ご利用特典 |

10%オフクーポン(併用不可)プレゼント中 ☆テックスタッフ店頭ご利用特典 |

|||