【レビュー】α7S IIIで登場の新フォーマット徹底解説&ショールーム実機レビューレポート

ソニーストアでの予約販売開始直前になってしまいましたが、新型デジタル一眼カメラ”α7S3”の製品案内のための実機レビューレポートをお届けします。

私たちソニーショップの店員も初めて耳にする新フォーマットなどの搭載があり、お客様にご説明するのにはまだ全然知識が足りてないのですが、発表から1週間で調べられたこと、当店なりに理解した内容で新型モデルについてのご案内をしたいと思います。

こんにちは、店員佐藤です。

既報の通り、金曜日からショールームでの展示がスタートしています。試用を希望される方が多数いらして、金曜日だけでは全然、取材時間が足りず、今日も午前中にお邪魔させていただき、ご迷惑をおかけしているのはJUJUu承知しているのですが数周させていただき、なんとか記事にするだけの材料を手に入れさせてもらってきました。

金曜日のあと、土曜日も体験の列はできていて日曜日の午前中は比較的空いていたそうですが、今日の午前中も長いときで30分近く待っての体験となっていました。

金曜日は列を作っていましたが、現在は整理券を配布するようになっていて、ショールームの4F入口で入場するときにα7S3の体験を希望します、と、伝えると整理券をもらって、それでショールーム内を自由に見学できるようになっています。

前回の金曜日の取材では新搭載の動画フォーマット「XAVC S-I」や「XAVC -HS」、さらには静止画フォーマットの「HEIF」の実機のファイルが欲しくて、まずはその記録が第一。それと製品ボディの写真が欲しくて、ほぼ、それだけしか手にすることができなかったのですが、おかげで、この週末にそれらのフォーマットの再生環境などのチェックができました。

しかし、考えてみたら、私はカメラ本体を手にもしていないしファインダーをのぞくこともしていませんでした。(^_-) 写真撮影とデータ取りを優先するあまり、一番大事なカメラ本体の操作などのチェックを見逃していたのですが、今回はそれらも試させてもらってきました。

カタログデータと付け合わせて、なるほど、という部分も多数体験させてもらってきたので、順番に紹介したいと思います。

まずはセンサーの話から。

センサーの画素数は1200万画素から変更がなく、一部の写真撮影のためにα7Sを使われている方からは「また画素が増えなかったー」という話もあるかもしれませんが、仕方がありません。α7Sシリーズは動画用に特化したカメラで、その最大の武器が1200万画素という4K撮影のための画素数になっているのがその理由です。

α7Sで1200万画素センサーが初登場し、α7S2でボディ内手振れ補正が搭載され、それから5年経って今回は裏面照射CMOSになって登場しました。元々画素ピッチが大きく光を取り込むのに有利とされている1200万画素CMOSセンサーでしたが、裏面照射CMOSセンサーを搭載することのメリットは2つ。

ひとつはたくさんの光を取り込むことができることによる、さらなる感度のアップ。それと配線回路を短くすることができ、さらに銅配線にすることにより高速読み出しを可能にしている点。

これによりローリングシャッター歪みの軽減や、フォーカス性能のアップなどが実現しています。

暗所での感度のアップと言う割に、上限値の「ISO 409600」の変更はなく、なにも変わっていないのでは?という方もいらっしゃるかと思いますが、先代の”α7S2”と比較すると、ISO 102400を超えた当たりからの発色が違っています。

これは当店のα7S2も持ち込んでテストしてきました。レンズは違うモノが搭載されていますが焦点距離35mmと絞りF2.8の条件は同じ。絞り優先Aモードにして、ISOを同じ固定値で操作して動画で撮り比べてきたものがあります。並べて編集したものがこちらになります。

1分ほどの短い動画になっていますので、是非、ご覧になっていただきたいのですが、α7S3のノイズの少なさはもちろん、発色が全然違っているのがおわかりいただけると思います。

こうなるとα7S2でISO409600が実現して喜んでいたのはなんだったのか!?という感じ。α7S3の高感度撮影のときの画質は段違いに良くなっています。これが裏面照射CMOSの威力ということになります。

動画撮影の場合、絞りとシャッタースピードは固定して撮影するのが原則で、露出についてはISO感度で調整をする、というのが常識。スタジオ撮影だったりチームでの撮影で照明が当てられるなら、それで露出を変えることができますが、我々、アマチュアの場合はワンマンオペレーションで撮影する事がほとんどで、条件が悪いところでは、どうしてもISO感度を上げる必要があります。

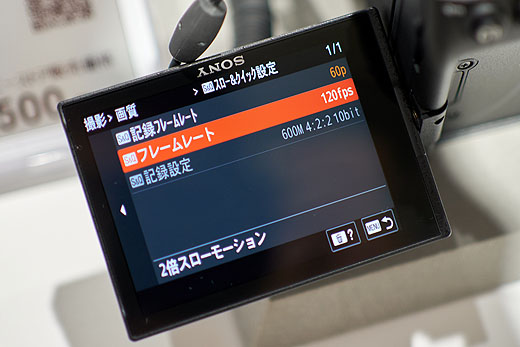

特に今回のモデルでは4K 120Pでの撮影ができます。シャッタースピード1/250で固定して撮影する事になると暗いシーンでの撮影がつらくなるのは容易に想像がつきますね。編集環境がまだ整わない8Kの撮影ができるよりも、スローモーション加工が出来るための4K 120Pが高画質に撮影されることの方がメリットは大きいことがわかります。

また、カラーフィルターは新しいものを採用しているそうです。RX100M7でも新しいカラーフィルターを採用している、というのをお伝えしたことがありましたが、デジタル一眼カメラαシリーズでも“α7S3”から変更されたのかも。

裏面照射CMOS 1200万画素による大きな開口部によりたくさんの光が取り込めるセンサーとの組み合わせにより、今までのカメラにはない色が撮れるのかもしれません。

ハードウェア面でもうひとつ大きなトピックは「BIONZ XR」の搭載です。こちらはあいにくショールームでボディを開腹して中身を見せてもらうことはできませんが、メーカーサイトでのイメージをみると二つのチップが搭載されている画が見られます。

ちなみにこれはデュアルチップになっていて並行処理をしているのではなく、2チップ構成になっていて二つのチップで「BIONZ XR」というひとつの画像エンジンになっているそうです。以前は「BIONZ X」+「フロントLSIチップ」という表記になっていましたが、それが変更されているみたいですね。

初代α7の時と比べて「BIONZ X」を搭載した“α9”は処理速度が1.8倍になったとのことでしたが、今回の「BIONZ XR」では、α9から処理速度が8倍になっているとのことです。とんでもないパワーアップをしていることになります。

これにより、いろいろな恩恵があるんだと思いますが、例えば動画撮影時に利用できる「手振れ補正アクティブ」もそうかもしれません。

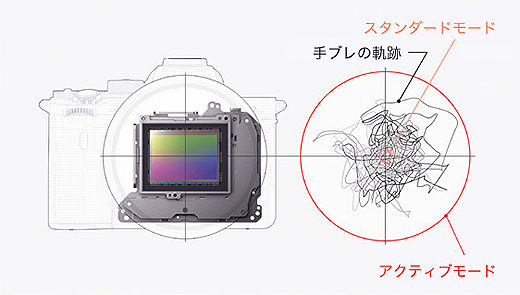

従来の手振れ補正機能は写真撮影用に搭載されていてシャッターを切る瞬間だけブレが取れれば良いので補正する範囲は限定されているものでしたが、今回は手持ちでの動画撮影用に電子手振れ補正も併用するアクティブモードが搭載されています。

これも効果絶大で、広角レンズを装着して歩きながら撮影した時の手振れ補正の様子が猛烈に良くなっています。SEL1635GMを装着して焦点距離16mmで撮影してきたものがこちらです。

2台並列にして撮っているわけではなく、同じことを2回やってきていますが、手心は加えていません。手振れ補正アクティブを利用するとブレを取るための余白が必要になり、機能を切り替えた瞬間に画角がちょっと狭まる(感覚的には10%くらい)のですが、手振れ補正の効果はてきめんです。

これだったら、システムが大がかりになる三軸手振れ補正とかいらないかもしれません。こんなに効くの!? と驚きます。これはもうデジタル一眼カメラの補正ではないみたいです。

さらに、このBIONZ XRの搭載のおかげなのかどうかはわかりませんがメニュー操作も爆速状態になっています。タッチパネルによるメニュー操作がαシリーズとして初めて可能になっていて、再生画面の表示の時にピンチイン、ピンチアウトなどが出来る様になっているのですが、もしかすると、これもBIONZ XRのおかげかも!?

メニュー操作がタッチでできてスワイプにも対応しているのがおわかりいただけると思います。また、ファンクションメニューを呼び出したときに、機能ボタンを長押しすると、そのままファンクションメニューの設定画面に移るので、そこでファンクションメニューに表示したい機能をすぐに入れ替えることができる、という新機能も搭載されています。

撮影シーンに応じてファンクションメニューをちょくちょく入れ替える人には、これは羨ましい機能ですよね。

ソニーのブルーレイディスクレコーダーも2019年モデルで4K録画ができるようになり、デコーダーチップが4K対応のものに入れ替わっているのですが、そのついで?なのか操作画面の動画が2倍以上の爆速状態になったのが記憶に新しいところ。

こういうところでももしかしてBIONZ XRの威力が効いているのかも。タッチフォーカスやタッチシャッターなどは以前から搭載されていましたが、メニュー操作や再生映像のピンチイン、ピンチアウトの動作が遅いとイライラしますからね。

BIONZ XRの搭載を待って、満を持してのタッチメニューなのかも、という気がします。

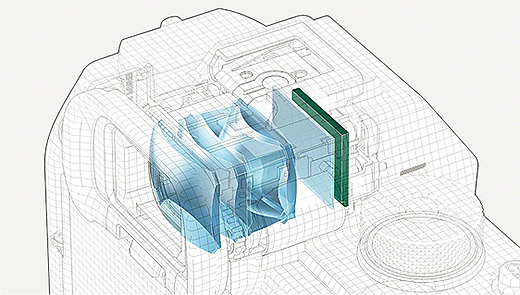

そしてハードウェアの話で行くと、こちらの電子ビューファインダーも大きな話題になっています。私は初日に全然のぞいていなかったのですが、金曜日、土曜日に銀座ソニーショールーム/ソニーストア銀座でα7S3の体験をされたお客様が口々に「EVFすげー!」とおっしゃっていたので、とてもきになってしまい、思わず定休日にも関わらず、こうして出勤して試してきてしまうわけです。

なるほど! これは確かにすごい! なにがスゴいって944万ドットの超高精細OLEDというよりも、そのサイズです。

世界最大の0.90倍のファインダー倍率はブラビアでいうところの75型モデルくらいの威力かも!?

「アイポイント」というファインダーをのぞくときに必要な目からの距離は25mmと長めに取られていて、ファインダーの窓に目をそれほど近づけなくても全域が見られるようになっていることもあり、ものすごい見やすさになっています。(ちなみにα7R4でアイポイント23mm、ファインダー倍率0.78倍です)

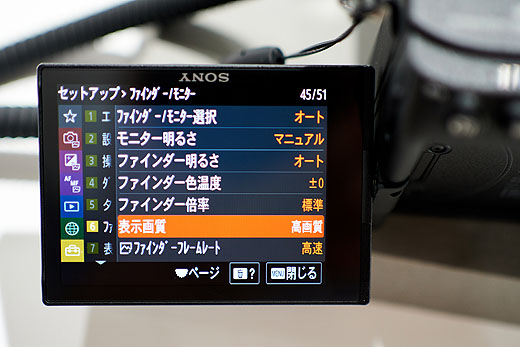

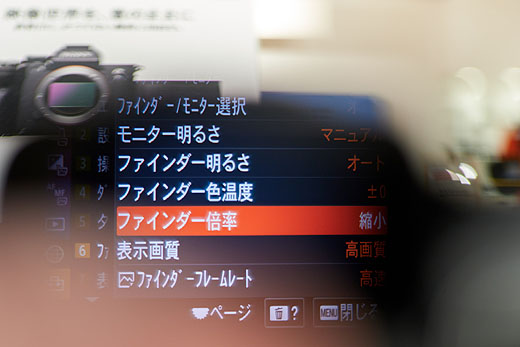

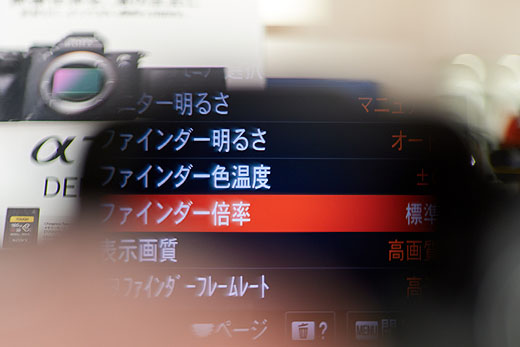

デフォルトではすべて標準になっていますが、表示画質を「高画質」にしてファインダーフレームレートを「高速」にすると、別次元です。

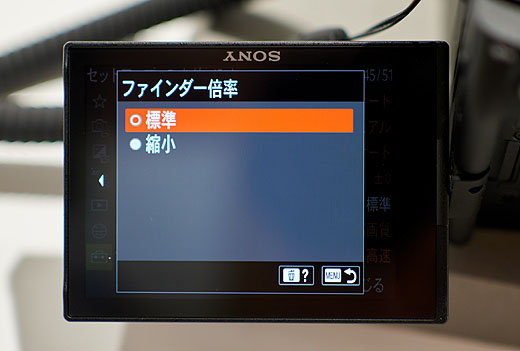

そして、ここにファインダー倍率というのがあり「標準」と「縮小」というのがあります。縮小にするとAPS-C相当のサイズにファインダー像が小さくなるのですが、なるほど、これが従来のファインダー像くらいの大きさかも。

これ、なんのためにあるのかというと、これでアイポイントが33mmまで延びるので、メガネをしていてファインダー窓に目を近寄せることができない方はこちらで使ってください、というモードになっています。

すいません、近接撮影ができるサイバーショットを持っていけばもっと上手く撮れるんですが、これがファインダー倍率「縮小」の時のイメージです。SEL35F18+α6600で最短撮影距離で撮ってきました。

これをファインダー倍率「標準」にすると。。。

こんな感じ! 全体像が見えないのイメージしにくいとは思いますが、まぁ、これがファインダー像がでかいこと、でかいこと。

これは痺れますね。

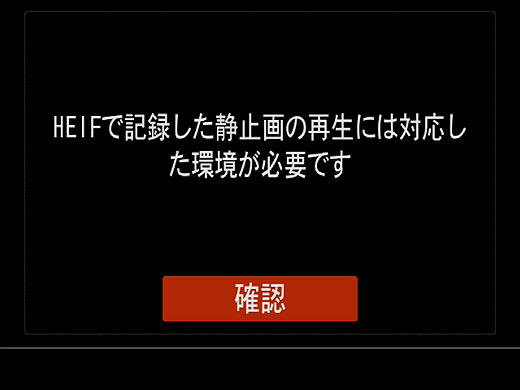

さて、写真撮影のために”α7S3”を検討されている方が、当店のお客様では多いみたいなので、先に写真の話からすると新搭載の「HEIF」フォーマットなんですが、現時点では見られる機器やソフトがほとんどないことが判明しました。

それじゃ、ダメじゃん!とか、思われる方もいるかもしれませんが、これは次世代の画像フォーマットです。JPEGと比べると圧縮率が倍くらいありファイルサイズが小さくできる利点があるのと4:2:2 10bitなどのさらなる高画質が扱えるものとなっています。

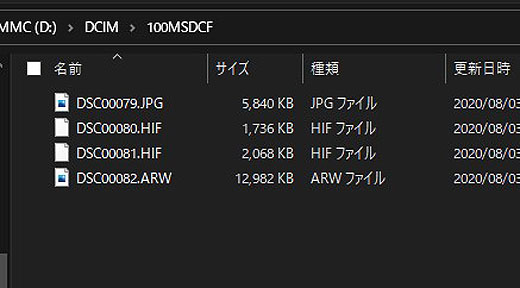

「HEIF」ファイル自体はiPhoneで撮影、閲覧ができるのですが、ソニーの”α7S3”で撮影してきた「.hif」という拡張子のファイルは見られません。iPhoneと同じ様に「.heic」という拡張子にするとWindows 10ではサムネール表示だけはできたり、Mac OSでは解像度の数値表示だけ出来たりすることが検証でわかったのですが、ショールームで撮ってきた画像をまともに開くことは結局できませんでした。フォトショップでも開けないのでどうにもなりません。

まだ発売が10月と言うことで、その頃にはPlayMemoris Homeなどが対応するかもしれませんが、それまではα7S3で撮影して、α7S3から直接HDMIケーブルで4Kブラビアに表示するしかないフォーマットになります。

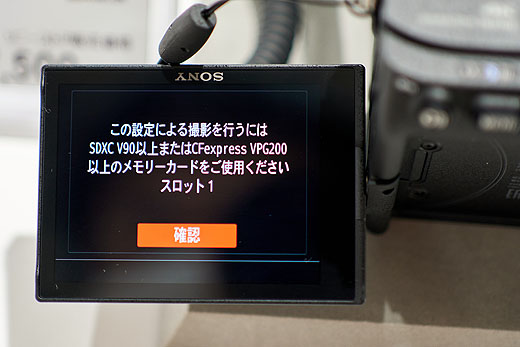

HEIFで撮影する際にはご覧のメッセージが表示されるのですが、再生に対応した環境が揃うまでちょっと時間がかかるかも。ただ、普及が始まるとこういうのは一気に広まるでしょうから数年後には静止画の標準的なフォーマットになっている可能性も大です。

ちなみに、こちらはα7S3のJPEGエクストラファインで撮影してきた写真です。これとほぼ同じカットを「HEIF 4:2:0 10bit」と「HEIF 4:2:2 10bit」と「圧縮RAW」で撮影してきました。画像ファイルは開けませんが、ファイルサイズを比較するとこんな感じです。

圧縮率がかなり高いことがわかります。

前回の金曜日は試し撮りをこの「HEIF」でやってきてしまったために作例表示がまったくできなかった失敗をしてしまいました。いつか、これが笑い話になる日がくるのは間違いありません。

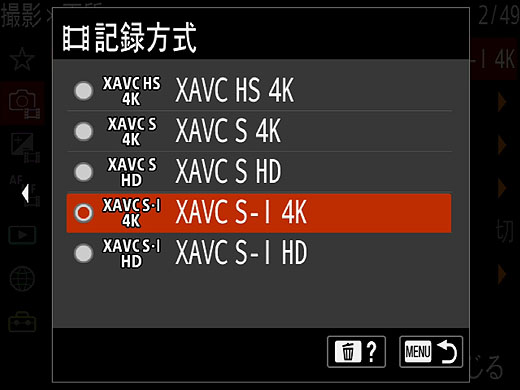

そして、さらにややこしい話になるのが動画の記録方式です。

「XAVC S 4K」ですら、まだ耳馴染みがないのに、さらに「XAVC HS」とか「XAVC S-I」なんて出てきてしまって、わけが分かりません。

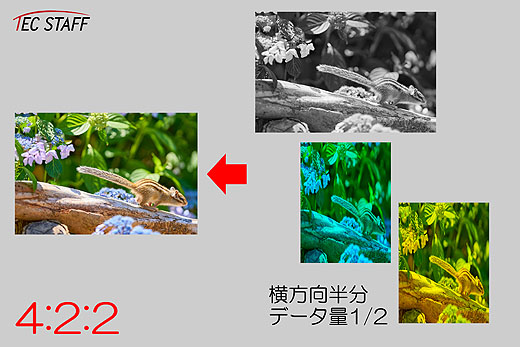

さらに加えて、先ほども出てきた「4:2:2」とか「4:2:0」というのも初めて聞くんですけど! いや、目にしたことはあるけど面倒そうでよく調べてないです、という方がほとんどだと思います。私もそうです。

まぁ、せっかくなので、ここで「4:2:2」とか「4:2:0」の違いを簡単に紹介したいと思います。

これは「カラーサンプリング」と呼ばれていて動画撮影時に知らず知らずのうちに私たちも利用をしているフォーマットなんです。原理はこうです。

その昔、日本には「白黒テレビ」というのがあって、それが起因してこういうことになっているそうです。昔の白黒テレビは「輝度信号」だけで放送されていて、あとからカラー放送が始まったときに、白黒テレビでも見られて、カラーテレビでもカラーで見られるように開発されたのがこの方式です。

白黒の輝度信号の他に、赤の差分、青の差分を出した2つのカラー映像を重ねて送ることでカラー映像を作り出します。

ただ、人間の目は輝度信号には敏感だけどカラー信号には鈍感らしく、見た目には全然わからずにカラー信号のデータを減らすことができて、カラー信号の横方向のデータを半分に間引いてしまったものが「4:2:2」と呼ばれるもの。ちなみに読み方は「フォーツーツー」と読みます。

さらに縦方向も半分にしてカラーデータを1/4にしたものが「4:2:0」になります。読み方は「フォーツーゼロ」です。

現在のテレビ放送も、XAVC SもAVCHDもみんなこの「4:2:0」で動画記録されています。

今回α7S3ではソニーの民生用カメラとして初めて「4:2:2」での記録ができるようになり、業務用カメラで使われていた信号がついに扱えるようになる、ということになります。

業務用カメラで使われるフォーマットなら、それはもうとても綺麗な映像になっているかというとそうではなくて、一見するとほとんど違いはわからないとのこと。4:2:2で撮ってきたから映像がすごくキレイになる、というものではありません。

どういうところで差が出るのかというと、編集をした後になります。

皆さんも経験があると思いますが不可逆性圧縮をしているJPEGファイルを撮ってきて1回編集するくらいなら粗は目立たないんですが、同じファイルに文字を被せて保存して、さらに色味を変更して、再度保存し直して、ということをしていたら画質がどんどん劣化していったことってないですか?

そういうことが起こりやすいのが「4:2:0」で、業務用カメラで採用されている「4:2:2」だと編集耐性があがる、ということになります。

なので私たちアマチュアカメラマンが急いで「4:2:2」に乗り換えて撮影をしなくては!ということはなくて、カラーグレーディングなどのテクニックを身につけて編集をバリバリするようになったときに使うフォーマットという受け止め方で良いかと思います。

α7S3を購入する上で、必須のテクニック、ということではないんですね。

同様に「XAVC HS」や「XAVC S-I」についても、従来の「XAVC S」の上位フォーマットで、今すぐ使わないといけないフォーマットではありません。

というか、現時点では「XAVC HS」はかなり敷居の高いフォーマットで静止画ファイルの「HEIF」と同じ様な感じです。

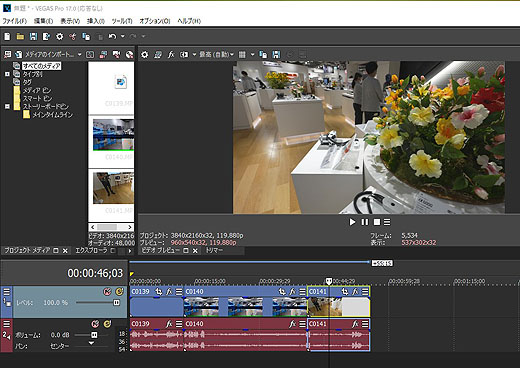

ショールームで撮ってきた「XAVS HS」についてはVEGAS Proでは再生対応もしていないし、Windows 10でも再生はできませんでした。Adobe Premiereの体験板で読み込むと「製品版であればHEVCコーデックのプラグインを入れて対応することができる」という表示は出ますが、実際に製品版は持っていないので試せずにいるところです。

逆に「XAVC S-I」についてはVEGAS Proでも読み込みが出来て、先ほどのISO感度の比較動画についても間違えて「XAVC S-I」フォーマットで録画してきてしまったのですが、普通に編集をすることができました。

「XAVC S-I」のIは「Intra」の略になります。

「XAVC S」はlong GOPと言って前後のフレームを合わせて圧縮しているのですが、Intraでは1フレームずつ圧縮をしていて前後のフレームがなくても映像が作れるフォーマットになっています。昔のVHSビデオや8ミリビデオはすべてIntraで撮影されていたのですがDVDが出たときにMPEG-2が採用され、そこからlong GOPが利用されるようになってきています。

Intraのメリットは、やはり編集時にあるのですが1コマずつファイルが生成されているので編集しやすいんだそうです。デメリットはフレーム間圧縮をしないのでファイルサイズが大きくなってしまうこと。つまり「XAVC S-I」は従来のXAVC Sに近いフォーマットで1コマずつ圧縮しているファイルということになります。

業務用のSがつかないXAVCでは、元々Intra記録があったので、それで編集ソフトも普通に扱えるみたいです。

対して「XAVC HS」は従来のH.264という圧縮方式ではなく4K放送でも使われているH.265という圧縮を使っていて、ファイルサイズを半分くらいにすることができるフォーマットだそうです。圧縮方式が新しいものになるため、それで今日の時点では編集できるソフトに制限があるようです。これもいずれ解決されていくと思います。

言葉だけで説明しようとすると難しいのですが、これらの新しいフォーマットを一覧にすると下記の通りとなります。

| コーデック | ラッピング | サンプリング | ビットレート | 記録画素 |

| XAVC S-I | mp4 | 4:2:2 10bit | 600Mbps | 4K(3840×2160) 60p 30p/24p |

| XAVC HS | mp4 | 4:2:2 10bit | 280Mbps | 4K(3840×2160) 120P/60p 30p/24p |

| 4:2:0 10bit | 200Mbps | |||

| XAVC S | mp4 | 4:2:2 10bit | 280Mbps | 4K(3840×2160) 120P |

| 4:2:0 8bit | 200Mbps | |||

| XAVC S | mp4 | 4:2:0 8bit | 150Mbps | 4K(3840×2160) 60P |

| 100Mbps | 4K(3840×2160) 30P/24P |

|||

| 60Mbps | ||||

| mp4 | 4:2:0 8bit | 50Mbps | HD(1920×1080) 60P |

|

| AVCHD | m2ts | 4:2:0 8bit | 最大28Mbps | HD(1920×1080) 60P |

これらのフォーマットに加えてS&Qモードにて撮影するXAVC S-I 120fps 60Pで最大の1200Mbpsもあるそうですが、それをショールームで設定することができませんでした。ちょっと私の理解が間違えているのかも?というところがあるのですが、おおよそ、こういう流れ。

XAVC Sに60P 150Mbpsというのがあり、デジタル一眼αでは設定項目がありませんでしたが、4Kハンディカムの「FDR-AX1」という機種があり、このモデルだけ唯一、60P 150Mbpsが存在していました。

α7S3で「XAVC S-I」の撮影モードにするとご覧の表示が出ます。SDXCのV90というのはソニーのTOUGHカードの高い方「Gシリーズ」です。安い方の「Mシリーズ」はV60という規格になり、これは「XAVC S-I」では対応していないことになります。

さらにその最高ビットレートになる「1200Mbps」についてはSDカードのGシリーズ、V90でも対応できず、新発売のCFexpress type Aカードが必要になる、というのが目安です。

ということで、α7S3ではすごい動画フォーマットが搭載されてきて、高いメモリーカードも買わないと使えないらしいぞ、というイメージがあったかもしれませんが、これらの上位フォーマットについては必要な方だけが利用すればよいフォーマットになります。

こうして、順を追って調べていけば、今までの延長線上にあるカメラなんだということがおわかりになりますね。

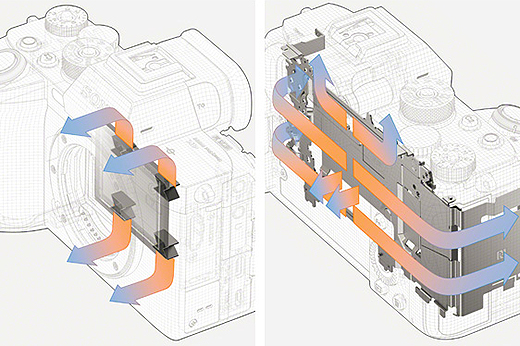

最後に、本体の熱問題なんですが、これはもうショールームで実証されましたね。金曜日からずっと休み無くいじられているのに、タイムラインで「ショールームのα7S3がオーバーヒートした!」という書込みはありませんでした。w

私もショールームで試用させてもらっていますが、最初からボディがかなり熱くなっているのに?高熱アラームなどは目にしていません。

聞くところによると4K 120Pで30分以上、4K 60Pで4時間以上連続撮影できたという話も耳にしています。高温多湿の環境ではもっと短くなる可能性はありますが、従来の5倍程度の放熱を実現しているとなっています。

なにか特別な仕掛けがあるのかと思っていたのですが、そうではなくて、各部設計の見直しによる地道な改善で実現したとのこと。特に効果が大きかったのは手振れ補正機能を搭載するとボディに熱を移すのが難しいんだそうですが、そこをΣ型のリボンでつなぐことで熱伝導性を高めたことなんだそうです。リボンを多数付けることで伝導性は高まるのですが、その分手振れ補正機能に負荷がかかるため形状に工夫をして実現したそうです。

あと、これが最後!

マイクロUSB端子とUSB type C端子がダブルで搭載されていますが、今回はマイクロUSB端子は充電/給電には対応していません。充電/給電ができるのはUSB type Cだけですので、PCと接続してのテザー撮影をする際はご注意を。マイクロUSB端子で接続して給電しているつもりが給電されていませんので、USB type Cでの接続を推奨です。

以上、今日はここまでで時間切れでした。土曜日の店頭ではこれらの説明に加えて倍くらいのお話しをできていたと思うんですが、資料が用意できずすみません。

どうも当店のPV数を見ても相当な注目を集めているようです。土曜日には当店にも多数のお客様がお見えになっていました。

10月9日発売と相当先の出荷開始になるカメラですが、もしかすると今回も争奪戦になる可能性がありますね。

明日は当店は9時30分から特別営業を行い、夜は20時まで臨時営業いたします。予約販売がスタートしたら当店ホームページ、blog、Twitterなどでお知らせ、情報発信していきますので、購入をお考えの方、是非ご検討を!

|

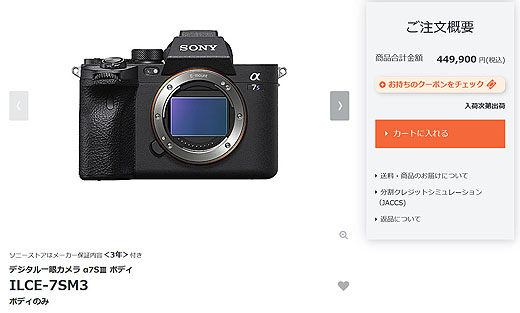

||||

| デジタル一眼カメラα7S III ILCE-7SM3 |

ソニーストア価格: 409,000円+税 |

|||

| 発売日 | 2020年10月9日 | メーカー商品情報ページこちら | ||

| 延長保証 | 5年ワイド:41,000円+税 3年ワイド/5年ベーシック:21,000円+税 3年ベーシック:無償 |

|||

| ソニーストア 購入特典 |

ソニー提携カード決済で3%オフ |

|||

| テックスタッフ 店頭ご利用特典 |

10%オフクーポン(併用不可)プレゼント中 ☆テックスタッフ店頭ご利用特典 |

|||

★フルサイズミラーレス一眼カメラ α7S III スペシャルサイトがオープン!

α7S IIIに大型アップデート「Ver.5.00」公開 10項目の機能追加&改善で使い勝手が大幅向上

ミラーレス一眼『α7S III』に大型アップデート「Ver.5.00」が公開されました。10項目にも及ぶ内容となっており、α7S IIIの利便性が大きく向上します。

12月14日(日)の夜は『ふたご座流星群』のピーク! 広角レンズ+αの出番です

毎年おなじみの話題になりますが、今週末の12月13日~15日にかけて「ふたご座流星群」の最盛期を迎えます。極大日は今回は12月14日(日)の17時とのことなので、日曜日の夜から月曜日の朝にかけてがもっとも流星が観られるチ […]

“α7S III”ソフトウェアアップデート Ver.3.02公開 FTP転送の動作安定性の改善

ソニー“α”シリーズの高感度センサー搭載モデル“α7S III”の本体ソフトウェアアップデートが公開になりました。 動作安定性の改善となっています。夏休みには大活躍することが多い“α7S III”をこれで万全の状態にして […]

『STAR SPHERE』第2回「宇宙撮影体験」参加者大募集! 4月22日(月)まで

ソニーの人工衛星で写真が撮れる『STAR SPHERE』プロジェクトの第2回募集が始まりました。今回は4月22日までの募集で5月9/10日に説明会、5月18日~6月8日に人工衛星EYEによる実際の撮影が行われます。 前回 […]

『STAR SPHERE』の第1回宇宙撮影体験申込みは2/25(日)まで!

ソニーの人工衛星「EYE」を自分で操作して宇宙からの写真撮影が楽しめる『STAR SPHERE』プロジェクトの1回目の「宇宙撮影体験」の申込締切が明日の2月25日(日)までとなっています。 今ならまだ申込に間に合いま […]

“α7S3”とSEL14F18GMで撮影したふたご座流星群2022

昨夜のふたご座流星群ですが、流れ星は見られましたか? 私は寒空の下の星空観察ができなくて、自宅へ急いで帰って、ベランダに“α7S3”をセットして、写真で見ることにしていました。 埼玉の自宅から見えるのは東京の空で街明かり […]

ソニー”α”で撮ってきた『TOKYO RED GERDEN』

先週土曜日の話になりますが、閉店後に”α7S III”を持って紅葉狩りに行ってきました。紅葉狩りと言っても都内です。 白金台にある八芳園さんが開催している「TOKYO RED GERDEN」という庭園のタイトアップイベン […]

【レポート】デジタル一眼“α”で撮る南房総の旅

先週末ですが、お休みをいただいて有志のお客様と一緒に星景撮影の旅に行ってきました。行き先は南房総市です。 旅の様子をレポートします。

納期3ヶ月待ちだった“α7S3”がソニーストアで在庫復活! 今なら即納可

昨年末から長期品薄になっている、1200万画素の動画特化モデル“α7S3”がソニーストアにて在庫復活しました。今なら即納可状態になっています。

ソニーストアの“α7S3”が『納期未定』ステータスへ

8月より「納期が2~3ヶ月ほどかかる見込み」とアナウンスされていた“α7S3”の納期情報が変更になり、現在は「納期未定」となりました。当初の品薄状態がさらにすすんでしまい、バックオーダーがかなり入っていることが考えられま […]