新型円偏光フィルター『CPAM2』で撮る『新緑の高尾山』

まだ史上最長のゴールデンウイーク2019を引きずっているみたいになりますが、令和最初のこどもの日に、毎度おなじみ高尾山へハイキングに行ってきました。

新型円偏光フィルターの「VF-CPAM2」をレンズに装着しっぱなしで撮ってきました。いつもとどんな違いが出るのか撮り比べてみましたのでレポートします。

こんにちは、店員佐藤です。

ソニーデジタル一眼“α”のアクセサリーで円偏光フィルターがモデルチェンジしました。ケースなどの外装が変わったのとフィルターの効果も「従来比 2倍の解像度を実現」と、なっています。

//tecstaff.jp/2019-04-26_cpam2_review.html

店内でのチャート撮影などで試してみたのですが、それでは差が分からず、G Masterレンズを使えば、差が出るのかと試してみたかったところなのですが、あいにく店頭にあるG Masterレンズはメルマガ会員様向けのレンタルサービスで1本残らず全部出撃している状態だったため試すことができませんでした。

ということで、今回は円偏光フィルターの使い方と効果についてカメラ初心者向けにご案内する、という方向でレポートさせていただきます。

「円偏光フィルター」は特定の角度に振動される光をカットするフィルターです。光は反射すると一定方向の角度になる特性があり、それを「偏光する」というそうですが、その特性を応用していて装着したPLフィルターの前面を回転させて格子によって一定の向きの光がもっともカットされる状態にして撮影する事で反射光を抑えた撮影をする、というものになります。

ガラス、水面、空気中の水蒸気などの反射光に効き目があります。金属面での反射などは変更せず通常の光として反射されるため効果はありません。

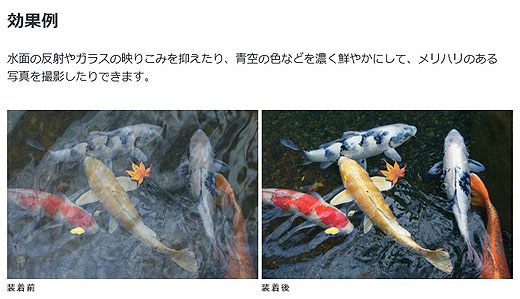

大きな効果が得られるのは水面やガラスの反射などで、他にも青空をもっと青くしたり、森林風景では葉の表面で反射する光をカットできたりします。

上記の効果例は非常にわかりやすいところで使っていますが、実際の撮影シーンではどんな差が出るものなのか試してきましたので、旅の様子と一緒に紹介します。

さて、5月5日の高尾山ですが、おそらくものすごい大混雑状態だったと思います。天気も良かったですし、お休みもあと2日というところで最後の交遊欲も高まっているところですからね。

高尾山の登山の王道と言えば、京王線の高尾山口駅から1号路、もしくはケーブルカーで山頂を目指すルートですが、そこは裏をかいて、手前にあるJR高尾駅からバスで、高尾山の隣の山である「小仏峠」を目指す、というルートを取ってきました。

普段はガラガラのルートなので、1号路よりは空いているはず、だったのですが、こちらはこちらでバスが大行列。ですが、バス会社のほうで追加で2台出すなどして全力で輸送をしてくれていたおかげでバスに乗れない、ということはありませんでした。

ですが、これだけの数が「裏高尾」に流れると言うことは。。。さらに裏の裏を取らねば!

バスは本当は途中にある「日影」バス停で降りるはずだったのですが、あまりの混雑のため降りることができず、終点まで行く羽目になりました。乗ってきたバスがそのまま折り返しルートに入るので、それにまた乗って降りることができるのですが、高尾山のラッピングバスがあったので、コレに乗車して「日影」バス停まで戻ることに。

折り返しまでちょっと時間があったので、ここでテストです。こちらが円偏光フィルターを回転させて、もっとも効果が大きいところで撮影したカットです。

こちらは逆に効果がもっとも弱いところで撮影したカットです。

さて、どこに違いがあるかというと、バスの窓ですね。映り込みに大きな違いがあるのと、バスのボディも下の写真の方が全体に白っぽくなっていると思います。

そう、円偏光フィルターは効果の高いところで使うと、こうしてクリエイティブスタイルをビビッドにしたときみたいな効果が得られるんです。完全に反射光を消すことはできませんが、かなり低減することができます。

その代わり、光をカットしているので、やや暗くなります。1~2段分くらいの差があるので欠点があるとしたら、シャッタースピードが遅くなる or ISO感度が上がるというところになります。

あとは撮影するたびにフィルターを回転させて効果を調整しないといけないので撮影にちょっと時間がかかるなどです。

ま、時間がないときはそのまま撮っても決定的に変な写真になるわけではないので、気にせず使ってもOKです。

高尾山ラッピングバスですが、止まりますランプが天狗になっていました。こんな凝ったバスが走っているんですね。乗られてラッキーでした。

日影バス停に到着。

ここから裏高尾と呼ばれるルートで山に入ります。

バス停からちょっと川を上流にあがったところに登山口があります。これをそのまままっすぐ登れば高尾山山頂を目指すことになるのですが、途中に分かれ道があって、そこを入って行くと小仏城山という高尾山の隣の山に登れます。

高尾山の道はほとんど全部歩いているのですが、ここのルートはまだ入ったことがありませんでした。未開のルートがまだあったことに驚きなんですが、あまり有名な道ではないので、ここは空いていました。

ただし、この道の入口が本当にわかりにくい。車が駐車していたおかげで、さらにわかりにくかったのですが、ここです。なにもルートの案内はなく、沢に降りていくだけに見えるこの道が、今回の入山口でした。

沢まで降りると、沢の先に道が続いています。ここから小仏城山山頂まで約2時間のルートです。

ひとたび、道に入ると都内とは思えない自然の山の中です。

先ほどまでの高尾駅での混雑が嘘のようです。

このルートにニリンソウの花畑があると聞いていたのですが、それは見つけられませんでした。高尾山の花を楽しむなら、やはりGWの後半とかではなくGW前なんですよね。

NHK「ブラタモリ」で紹介されていましたが、高尾山は北の植生と、南の植生の境にあるキワに位置する山で、そのために多様な植物、生物が見られる、とありましたが、このルートでもまさにそうで、広葉樹(写真左側)と広葉樹(写真右側)の境を歩いているのがわかります。

道を歩いていても、周りが急に暗くなったり明るくなったりするのですが、天候のせいではなく、こうした周りの植物の色のおかげで変化が楽しめます。

裏高尾も見どころたっぷりなルートです。

タチツボスミレの花畑は見つけられました。来年はもっと早くくるからねー。

最初に一気に標高を稼ぐと、あとは尾根沿いに歩くルートなのですが高度はさほど高くないので、木々の隙間を歩いて行きます。一部下るところもあったのですが、こんな絶景の中を歩くことができました。

小仏城山に到着。高尾山や他のルートから登ってきた方々で、ここは賑わっていました。たくさんあるベンチはほぼ全部埋まっています。

これらのテーブルなどは茶屋の私有地にあるそうです。ここでなにかひとつ買い物をすると火気使用許可証を借りることができるので、これでバーナーを使わせてもらいます。買い物はせっかくなので「ビール」でした。

火気使用許可証はクリアファイルに入れられていて、本体はもっと映り込みが大きくあるのですが、円偏光フィルターでそれをカットして撮っています。

昼食はあえて「令和カップヌードル」です。

山の中でお湯を使って温かい食事を頂くのは最高の贅沢に感じます。それがたとえカップヌードルでも。

ちなみに、ここも円偏光フィルターを使ってラップの反射を抑えて撮影しています。

小仏城山山頂からの眺めなんですが、なんか隣にハートの形が見える山が見えます。さて、この2枚の写真ですがどちらが円偏光フィルターを正しい使い方で撮影したカットでしょうか?

クリックするとオリジナルファイルがFlickrでご覧いただけます。

と、言ってもクリックしてオリジナルファイルをご覧になる方はいらっしゃらないかな?

ヒントは山の向こうの街並みです。

撮影しているその場でもわかるのですが偏光フィルターを使うと霞も取れるんですね。街並みがたくさん、遠くまで見えるのは2枚目の写真の方だと思います。手前の山の緑の明るさも断然違いますが、これは陽の当たり具合の違いではありません。この日の天気は安定していたので雲で太陽が出たり入ったりする感じではありませんでした。

まるでピクチャーエフェクトで「風景」とか「ビビッド」を使ったみたいになります。

小仏城山山頂で、今年最後の桜を見ることもできました。

「令和」は万葉集の中で桜とすみれに円があるとのことですので、これで令和記念ハイキングになったかな?

小仏城山まで割と空いたルートを来られたし混雑を避けて、ここは高尾山口に向かうのではなく、反対側にある相模湖に向かって降りてみよう、ということになりました。高尾山を通って下山するよりも相模湖に向かって降りた方が歩行時間が短いというのもあります。(高尾山口までは約2時間、相模湖に向かう場合はバス停まで約1時間です)

高尾山ハイキングで、初めて高尾山のピークハントをせずに降りることに。

降りていくと、中央自動車道が見えてきました。渋滞の名所「小仏トンネル」の下り側なんですが、この時間からもう渋滞が始まっているみたいです。

ここでも2枚の比較写真。これは円偏光フィルターを装着している物と装着していないもののの違いです。

クリックしていただくとFlickrでオリジナルファイルがご覧いただけます。

高速道路の向こうの街並みの屋根の色の鮮やかさ、また霞の少なさを比較すると2枚目の方がスッキリして見えるのがおわかりになるかと思います。

ピクチャーエフェクトを使ったくらいの効果がフィルター1枚で味わえます。

こうした新緑の季節に山に来て、新緑の色を残すのには最高のアイテムかも。

小仏城山から相模湖に降りるルート、かなり久しぶりです。10年ぶりくらいになるのかも!? こちらの道も整備されていてとても歩きやすくなっていました。昔はもっと荒れていて降りるときにお尻を落として超えなければいけない段差とかあった記憶があるんですが、そんなところは皆無でした。

整備してくださった方々に感謝です。

今回の山行のルートはこちらの青いルートです。テレビで紹介されているのはほとんどが1号路という舗装されたルートだけですが、そこを外れると一気に本当の山道気分が味わえます。装備を用意してハイキングを是非お楽しみください。

今回のハイキングの詳しい記録はYAMAP!の活動日記でご覧になれます。

ということで、平和なゴールデンウイークの裏高尾ハイキングのお話しでした。ガラスや水面の反射、空の水蒸気の反射だけではなく、緑もきれいに撮れるようになります。自然風景の撮影や、登山ハイキングにαをお持ちになる方も1枚お持ちになってみてはいかがでしょうか?

従来比解像度2倍という比較もどこかでやってみたいと思います。

|

||||

| 円偏光フィルター VF-CPAM2 |

ソニーストア価格: 10,380円~+税 |

|||

| 発売日 | 2019年4月19日 | メーカー商品 情報ページこちら |

||

| ソニーストア 購入特典 |

ソニー提携カード決済で3%オフ | |||

| 店頭購入特典 | 10%オフクーポン(併用不可)プレゼント中 テックスタッフ店頭ご利用特典のご案内 |

|||

『CP+2026』ソニー特設サイトにてスペシャルセミナー/ワークショップ講師一覧を公開! 日向坂46「金村美玖」セミナー予約抽選は2/12 16:30開始

CP+2026(2月26日~3月1日、パシフィコ横浜)に向けて、ソニー特設サイトが更新され、αユーザーのフォトグラファー・ビデオグラファー約60名が登壇するスペシャルセミナー/ワークショップの講師一覧が公開されました。 […]

「αcafe CHOICE作品 2025年 年間大賞」開催中! bravo!でもれなく10beanと抽選で25名にソニーポイント3,000円分プレゼント!

ミラーレス一眼”α”ユーザーの作品ギャラリー&コミュニティサイト「αcafe」にて『αcafe CHOICE作品2025年 年間大賞』が2月26日(木)までの期間で開催中です。 CHOICE年間大賞とは、各月のCHOIC […]

【レビュー】ISO12800・1600mmでここまで写る!α1 II×SEL400800Gの衝撃作例

当店にものすごい作例が入ってきました。α1 IIによるカワセミ撮影ショットなんですけど、これ撮影データを見ると度肝を抜かされますよ! 今って、αでここまで撮れるんだ!というショットになっています。

α7S IIIに大型アップデート「Ver.5.00」公開 10項目の機能追加&改善で使い勝手が大幅向上

ミラーレス一眼『α7S III』に大型アップデート「Ver.5.00」が公開されました。10項目にも及ぶ内容となっており、α7S IIIの利便性が大きく向上します。

My Sony ID新規登録/サインインで『月替わりカメラ雑誌』プレゼント! 2月は『デジタルカメラマガジン (2026年1月号)』 風景写真バイブル2026特集

ソニーストアにてMy Sony IDをお持ちの方全員に、月替わりでカメラ雑誌のReader Store(ソニーの電子書籍ストア)版が無料でプレゼントされるキャンペーンがスタートしました。 2月は『デジタルカメラマガジン […]

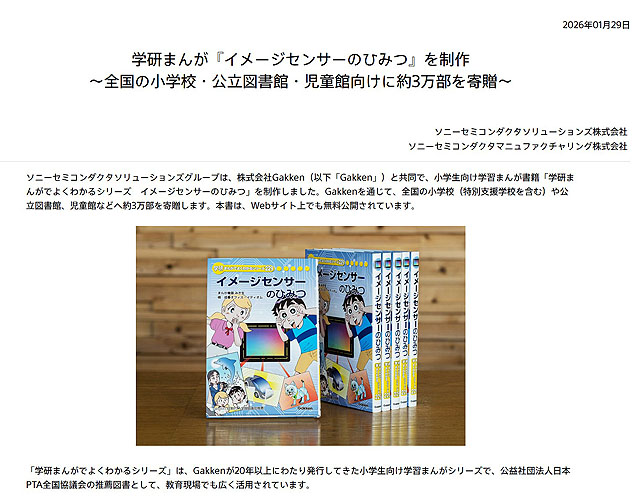

αの心臓部をやさしく解説|学研まんが『イメージセンサーのひみつ』を読んでみよう

ソニーセミコンダクタソリューションズグループが(株)Gakkenと共同で小学生向け学習まんが書籍「学研まんがでよくわかるシリーズ イメージセンサーのひみつ」を制作。全国の小学校や公立図書館などへ寄贈されたほか、Webサイ […]

2019年5月15日 @ AM 1:38

佐藤さん、偏光フィルターは波長を選択するのではなく偏波面を選択します。

この図が分かり易い。

https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizing_filter_(photography)#/media/File:Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Circular.Polarizer_Creating.Left.Handed.Helix.View.svg

簡単に言うと反射によって偏波面が変わるので直接光と反射光(偏光)を分離することが出来ます。

(面倒なことを言い出すと図の引用元、英語版wikipediaのような数式の羅列になってしまいますが写真的にはあまり意味がない)

失礼ながら今の説明では零点…折角の記事が台無しで勿体ないです。

写真雑誌やカタログではなく大学の教養課程レベルで良いので光学の教科書かせめてWikipediaを参照することをお勧めします。

2019年5月15日 @ AM 11:57

コメントありがとうございます。

不勉強を反省しております。

わかる範囲内で記事を修正いたしました。

今後もよろしくお願いします。